今回は、宇多田ヒカルさんの『One Last Kiss』の感想と楽曲分析を書きたいと思います。

では、早速いってみよう!(๑˃̵ᴗ˂̵)و

※この記事は、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』のネタバレは含みません。

※分析は僕の耳で「多分こうなっているだろう」と推測・解釈したものです。

もしかしたら間違っている可能性もあるので、ご了承ください。

※短調のダイアトニックコードも、平行調の長調のディグリーにしています。

たとえば、CメジャーキーでもAmキーでも、AmコードはⅥmとしています。

はじめに

映画公開から約3週間。MVの再生回数は2000万回を超えています。

曲の良さの理由として、もちろん宇多田ヒカルさんの「歌唱力」や「歌詞の素晴らしさ」が挙げられるでしょう。

ただ、その他に「曲構成」や「サウンド面」などにもリスナーを飽きさせない工夫を感じます。

今回は、その中で僕が気付いた部分をいくつか紹介していきたいと思います!

イントロ

プラックの刻み

イントロはシンセパッドの白玉と、プラックの刻みから始まります。

※プラック…比較的アタック感が強く、サスティーンの短い音。

Ed Sheeran – Shape of You

典型的なプラック音色から始まります。

フィルターによるサウンドメイク

シンセパッドのローパスフィルター(高音域をカットするフィルター)が、徐々に外れていきます。

まるで、写真の明度が徐々に上がっていく感じです。

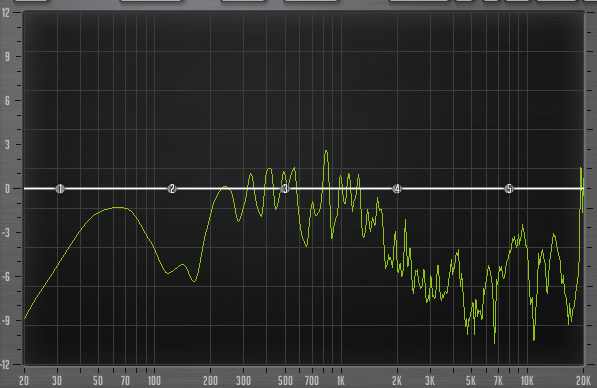

スペクトラムアナライザでも確認してみましょう。

(縦軸が音量、右に行くほど高音域になります。)

この曲に限らず、モダンな楽曲の多くは様々なフィルターやエフェクトを活用しています。

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

フィルターがかかった状態から曲が始まるのも、近年よく見られる手法です。

ディレイのかかったピアノ

開始4小節目の部分で、ディレイのかかったピアノのオブリガードが挿入されています。

このピアノのモチーフは、曲を通して少しずつ形を変えて何回も使われます。

楽曲としての統一感を持たせつつ、最後まで飽きずに聴かせるための布石の一つだと感じます。

小節数の工夫

多くの音楽は4の倍数の小節数※で展開していきます。

※または、2の累乗数と考えた方がいいかもしれません

しかし、この曲のAメロに入る手前には、4の倍数の小節数に加えて6拍分(おそらく4/4拍子1小節分+2/4拍子1小節)が挿入されています。

この小節数を4の倍数から変化させる手法はリスナーの予想を裏切る効果があり、しばしば使われます。

たとえば、UVERworldの『GOLD』の間奏直前(0:57あたり)には、4の倍数の小節数に加えて多く1小節が挿入されていますし…

UVERworld – GOLD

逆にThe Beatlesの『Yesterday』の冒頭のメロディは、7小節で完結しています。

(Remastered 2009) · The Beatles

Aメロ1

Aメロのコード進行

概ねイントロのコード進行を引き継いでいます。

Ⅱm7 → Ⅳ△7 → Ⅴ → Ⅲm7

「Ⅱm7 → Ⅳ△7」部分は、機能的にはサブドミナントからまたサブドミナントへ移動する形です。

つまり、”コードが進行している感”が薄く、J-Popでは比較的珍しい気がします。

Aメロ1の伴奏

伴奏は、イントロから引き続き同じプラックのリズムを使っています。

しかし、イントロではかかっていた高音域へのフィルターがかかっていません。

(あるいは、フィルターがかかっていない別の音色を重ねているのかもしれません)

語感踏み?

Aメロ1冒頭の歌詞

初めての ルーブルは

宇多田ヒカル-One Last Kiss

なんてことは なかったわ

私だけの モナリザ

もうとっくに 出会ってたから

この部分を、母音のみに変換すると

あいええお ううううあ

宇多田ヒカル-One Last Kiss

あんえおおあ ああっああ

ああいあえお おあいあ

おうおっうい えあっえああ

それぞれの小さなフレーズのまとまりの多くが、「あ」に両端を挟まれた構成になっています。

完全に韻を踏んでいるわけでは無くても、絶妙な心地よさがあります。

この手法は、「語感踏み」と呼ばれる手法に近いものではないかと思います。

「語感踏み」…ラッパーの韻マンさんが広めたと言われている韻踏みスタイル。完全に韻を踏んでいなくても韻を踏んだように聞かせる手法。最初と最後の母音を合わせたり、口語っぽい発音にしたりするなどの特徴があるようです。

そういえば…

最近、ルーブル美術館は全所蔵品約50万点をオンライン無料公開したらしいです。

Bメロ1

Bメロ1の細かい仕掛け

ここでもまた伴奏にローパスフィルターがかかって、サビに向かって外れていくアレンジですね。

よく聴いてみると、コード進行の切り替わり部分のヴォリュームを一瞬叩くフィルターもかかっている気がします。

一聴して気付き辛い細かい仕掛けがたくさん入っていますね。

サビ直前のコード進行

サビに入る直前の「忘れたくないもの…」あたりは、曲中でもサウンド的に特にグッと来る部分ではないでしょうか。

ただ、冷静に聴いてみるとそんなに派手なアレンジにはなっていません。

僕なりに理由を分析してみると、この部分のコード進行は「Ⅱm7 →Ⅴ→Ⅲ7」です。

これまでの比較的控えめなコード進行に対して、最も進行感の強い部類のコード進行になります。

音楽を盛り上げるコツのひとつは、あえて”控えめな部分を作る“です。

「今までの控えめな流れは、この部分を強調するためでもあったのかな」と思いました。

サビ1

感嘆詞が中心のサビ

サビは、ほとんど感嘆詞で埋め尽くされています。

「本当に言いたい内容は、言葉に出来ない」ということでしょうか。

加工されたヴォーカル

恐らく、本人の声を大幅に加工したサンプルをところどころで重ねています。

(多分フォルマントをいじっている気がします。)

millennium parade – FAMILIA

Zedd, Alessia Cara – Stay (Lyric Video)

極端に加工されたヴォーカルは、コンピュータの発展で可能になった音楽表現のひとつだと思います。

Aメロ2

2コーラス目からのベース・サウンド

1コーラス目とは違い、わりと主張が強めなシンセベースが入ってきています。

1コーラス分ベース成分を控えていたので、かなりベースが力強く聴こえますね。

Billie Eilish – bad guy

ふくよかなロー成分も、モダンな楽曲の特徴のひとつです。

Aメロ2の細かいSE(サウンド・エフェクト)

金属を叩いたり擦るような音が、ところどころに差し込まれています。

他にも「シパーン…シパーン」と空気を打ち出したような音も入っていますね。

普通に聴いてるだけでは、あまり注目しない音かもしれません。

しかし、こういった積み重ねが“音楽としての強度の高さ”に繋がっていると感じます。

Bメロ2

Bメロ2のアレンジ

こちらも1回目のBメロと比べて、ベースとリズムが強調されたアレンジになっています。

Bメロ2のコーラス

1コーラス目よりもコーラスが力強くなっており、うっすらハモリも入っています。

サビ2

サビ2の音色

キックの音色をはじめとして、これまでで一番力強いアレンジになってます。

これまで隠されつつ小出しにされてきた音たちが、ハッキリ分かる形で鳴っています。

波形でも見てみる

大体同じ部分で切り取ったサビ冒頭の波形を比較してみましょう。

サビ1の冒頭を切り取った波形の様子がこちら。

対して、サビ2の冒頭を切り取った波形の様子がこちら。

ほぼ同じ部分を切り取っても、サビ2の方がパワーがあるアレンジになっているのが分かります。

Bメロ3

リズムセクションを抜く

そして…盛り上げて…落とす!

一気にリズムセクションが抜かれます。

構成としては、基本的にヴォーカルとシンセパッド主体です。

しかし、リバーブなどの残響エフェクト成分が複雑に絡み合い、これはこれでリッチな響きです。

また、シンセパッド自体にも時間的な変化をするエフェクトがかかっていますね。

サビ3

カットアップ的な構成のサビ3

再びサビです。

ただ、今までのサビと異なり、数々のモチーフを組み合わせてカットアップ的に構築されています。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』は、四半世紀にわたって続いたエヴァンゲリオンシリーズの完結作です。

今までのシリーズの歴史に思いを巡らす様子にも重なるアレンジだと感じました。

Cメロ~アウトロ

最後に、新しいCメロと呼べそうなメロディが登場するセクションです。

(コード進行自体は、Aメロからの流れを汲むものと思われます。)

Cメロの意図は?

極論を言えば、曲構成的にこのCメロは無くても曲として成立するはずです。

では、なぜこの約30秒にわたるセクションを入れたのでしょうか。

個人的には、「喪失の予感」の伏線回収のための尺確保と、余韻をリスナーに感じさせるためではないかと思います。

(もちろん、色々な解釈ができると思います。)

「喪失の予感」の伏線回収のため

Aメロ1の歌詞で入れたフリ

初めてあなたを見た あの日動き出した歯車 止められない喪失の予感

宇多田ヒカル-One Last Kiss

に対して、伏線回収としての

吹いていった風の後を 追いかけた眩しい午後

宇多田ヒカル-One Last Kiss

です。

直接明示せずとも、曲のアレンジとの合わせ技で“歌詞の主人公が喪失している”のが分かります。

しかも、大袈裟でフィクション的ではなく、多くの人が感じる等身大の喪失感を演出できていると感じます。

宇多田ヒカルさんの”直接言わないけど分からせる力“は凄いですね。まさに職人技です。

余韻をリスナーに感じさせるため

このセクションは、曲の中で一番シンプルなアレンジになっています。

したがって、リスナーが曲や映画の余韻に浸りやすい時間になっているわけです。

とは言え、曲の最後の最後はフェードアウトしきらずに半ばバッサリ終わるのも粋ですね。

まとめ

流行を取り入れ、映画の主題歌としての役割を果たしながらも、唯一無二の質感の楽曲を作り上げていると感じました。

みなさんがこの曲をより深く楽しむお手伝いが出来たなら幸いです。

では!(๑˃̵ᴗ˂̵)و