この記事では、具体的な音楽理論習得への道すじをまとめました!

はじめに

そもそも、「音楽理論とは何か?」を知りたい方は、先にこちらの記事や動画↓をオススメします。

どうやって勉強するか

では、本題です!音楽理論はどのように勉強すればいいのでしょうか。

独学で大丈夫

今の時代はインターネット、本、動画など…たくさん情報を得る手段があります。

音楽理論の独学は可能です。

むしろ、自ら学ぶ姿勢が無ければ習得は難しいかもしれません。

この記事でも、後半にオススメの本やサイトを紹介しています。

自分に合いそうなものを選んでみてください。

音楽理論の学習に立ちはだかる壁

音楽理論の修得は、1日や2日では難しいでしょう。

そこで、モチベーションの維持を阻む原因を先に知っておくといいかもしれません。

僕や、僕の周りの人の様子から、大きく2つの壁があると思います。

①”感覚”でもそれなりに音楽はできてしまう

音楽理論を知る前と後では、音楽への解像度は段違いに変わります。

ただ、ある程度勉強を続けなければその効果を実感できない場合も多いです。

…ぶっちゃけ、音楽理論を知らなくてもそれなりに音楽はできます。

もちろん、そこが音楽の懐の広さではあると思います。

だから、「知らなくてもできるから無理して勉強しなくて良いや」となりやすいわけです。

②覚えるべき専門用語や概念が多い。

どんな分野の勉強も、最初は勉強する分野の専門用語の理解が大切です。

日本で使われる音楽用語には

- 日本語

- イタリア語

- 英語

- ドイツ語

あたりが混ざっており、ややこしく感じるかもしれません。

また、音程、コード、スケールなどの概念にもはじめは戸惑うかもしれません。

ただ、何かを勉強するときにつまずきや停滞は珍しくないはずです。

短期間で理解できなくても、諦めずコツコツ気長に頑張れば身に付けられるはずです。

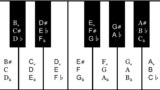

ピアノ(鍵盤楽器)を使って勉強しよう!

多くの人が「音楽理論っぽい!」と思う要素は、コード(和音)やスケール(音階)でしょう。

これらを勉強するときは、弾ける、弾けないに関わらず鍵盤を使いましょう。

マルチプレイヤーの僕からしても、鍵盤を使わずに音楽理論を勉強するのは難しいと感じます。

鍵盤を使っての勉強を強くオススメします。

どんな鍵盤を使うか?

ただ、必ずしもピアノと同じ88鍵の鍵盤がある必要はないとは思います。

今の時代なら、1万円程度で何かしらのキーボードは買えます。

…どうしても難しいなら、最初はスマホのピアノ系アプリでもいいです。

しかし、和音が弾きづらいので本格的な学習に使うにはストレスが多いはずです。

MIDIキーボード

たとえば、選択肢として「MIDIキーボード」があります。

これは、対応しているPCソフトやiPhoneアプリの音源をコントロールするための鍵盤です。

家電量販店に展示されている電子ピアノと違い、本体から直接音は鳴りません。

ただ、ソフトのインストールなどの手間はあるものの、音楽制作(打ち込みなど)にも活用できます。

そういう展望をお持ちの方には一石二鳥の代物だと思います。

↑このMIDIキーボードは、僕も打ち込みなどに使っています。コンパクトで便利です。

ただ、ちゃんとした演奏に使える重みのある鍵盤が欲しい場合は、もう少し価格帯が上のものを買うか、別に用意した方がいいと思います。

ちなみに

MIDIキーボードを使って、コードネームやスケール名を調べられるウェブアプリを作りました。

件のMIDIキーボード対応のウェブアプリにギター指板を増設した!!

— キムラ ヨシト(KHUFRUDAMO NOTES) (@k1mu0419) June 24, 2022

なんと、鍵盤を弾くとコードやらスケール名が分かるだけでなく、対応するギター指板のポジションまでも分かってしまう!!!https://t.co/bL7VDNFrOB pic.twitter.com/2mteCvXmIw

こちらも是非活用してみてください。

具体的に何を勉強すればいいのか

独学でやるとして、最初は「何から手を付けたらいいか分からない…」と思います。

そこで、以下では

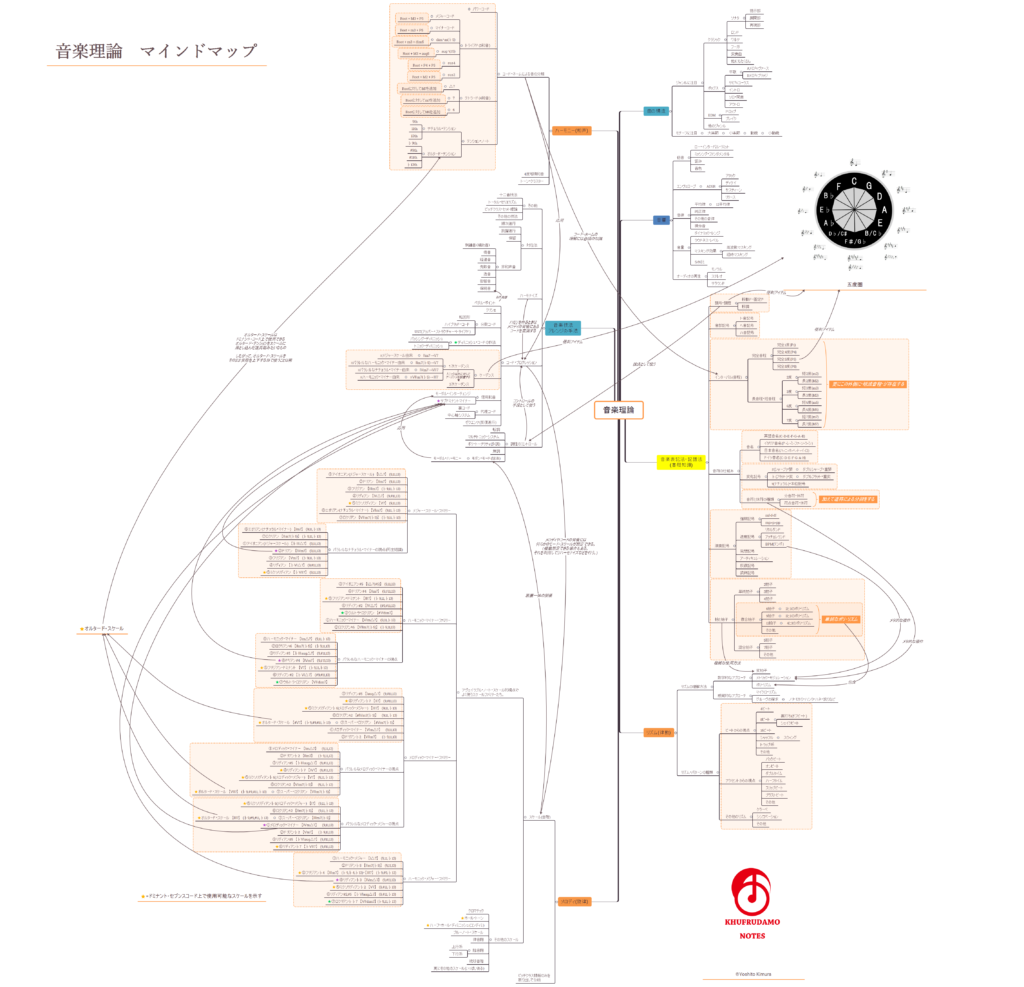

- 僕がどんな感じで音楽理論を考えているかを図示したマインドマップ

- 「僕が教えるとしたらこうするかな…」と思う学習の順番

- 学習に使えるオススメのサイトや本

をまとめました。

この範囲の内容をなんとなく理解して使えれば、「音楽をやる上でそれなりに役に立つかな…」と思えるものです。

絶対的な学習の順序は無いと思うので、最初は目に留まった言葉を適当にググってみるだけでもいいかもしれません。

では、いってみよう!(๑˃̵ᴗ˂̵)و

音楽理論マインドマップ

まず、僕の頭の中では大体こんな感じ↓で音楽理論の内容を捉えています。

知識の整理の仕方は人それぞれだと思うので、これが唯一絶対正しい捉え方ではありません。

だだ、最初はこのマインドマップを参考にしつつ学習を進めると迷いにくいかもしれません。

音楽理論マインドマップ(フルサイズ画像のダウンロード)↑マインドマップの内容を元に、約1時間(倍速なら30分)で「音楽理論の全体像」を理解できるようにかなり頑張って作った動画です。

こちらも是非参考にしてみてください。

学習の順番

音とは何か?

音の物理的な性質

「音楽」は「音」で、「音」は物理現象です。

物理的な「音」の性質の理解は大切です。

ただ、数学・物理が苦手な人はちょっと後回しにしても良いかもしれません。笑

倍音について

自然界のすべての音には、この「倍音」が含まれています。

「倍音」は音を理解するために とても とても とても とても 重要な知識です。

「音楽理論の根幹に関わる知識」と言っても過言ではないでしょう。

ここを飛ばして学ぶのは、オススメしません。

音楽の基礎

楽譜の読み書きを修得する

楽譜の読み書きについては

「でも、プロでも楽譜が読めない人はいる」

「読めなくてもそんなに困らない」

みたいな声が聞こえてきそうです。

しかし、言語に置き換えて考えてみてください。

読み書きができずに言語を学ぶのは明らかに不利です。

反対に、読み書きができるとジワジワと色んな面で有利になります。

結局、”どう考えてもできたら便利だけど、習得にそれなりにハードルがあること“を愚直にやるのが、長い目で見れば最も大きな結果に繋がると思います。

楽譜を書く

楽譜の読み書きを修得するには、具体的に何をすればいいのでしょうか。

答えはシンプルで、とにかく「楽譜を書く」です。

好きな曲の楽譜を写譜したり、耳コピした曲を譜面に起こしたりしてみましょう。

一時的に練習時間の50%以上を削って楽譜の読み書きを修得する時間に充てたとしても、長い目で見ればかなり意味があると思います。

僕もかつてDream Theaterというバンドのドラムパートを数十曲は耳コピして手書きで譜面に起こしました。

これによって、(よほど複雑なリズムでなければ)聴いたリズムを脳内で譜面としてイメージできるようになりました。

この能力は、現在も大いに役に立っていると感じます。

しかも、「楽譜の読み書き」は、あらゆる音楽的な能力を底上げしてくれるわりに、そんな高額な道具は必要ありません。

僕が使っている道具をまとめておきました。↓

ちなみに、ある程度譜面に対する知識が身に付いたら、譜面作成ソフトの扱いを覚えるとさらに便利だと思います。

紙の楽譜と違って管理や修正や共有が遥かに楽です。

(じゃあ最初からソフトで…という気持ちも分かりますけど、楽譜の読み書きスキルを上達させる段階では紙の方がオススメです。)

僕はDoricoというソフトを使っています。

ただ、 Doricoは有料なので、無料ソフトならMusescoreがオススメです。

音名の対応と変換

以下の4ヵ国語の音名とピアノ鍵盤の場所を、頭の中で瞬時に対応できるようにします。

これは絶対に出来た方が良いです。

| イタリア語 | ド | ド#/ レ♭ | レ | レ#/ ミ♭ | ミ | ファ | ファ#/ ソ♭ | ソ | ソ#/ ラ♭ | ラ | ラ#/ シ♭ | シ |

| 英語 | C | C#/D♭ | D | D#/E♭ | E | F | F#/G♭ | G | G#/A♭ | A | A#/B♭ | B |

| 日本語 | ハ | 嬰ハ/変ニ | ニ | 嬰ニ/変ホ | ホ | ヘ | 嬰ヘ/変ト | ト | 嬰ト/変イ | イ | 嬰イ/変ロ | ロ |

| ドイツ語 | C | Cis/Des | D | Dis/Es | E | F | Fis/Ges | G | Gis/As | A | Ais/B | H |

これに絡めて「移動ド」と「固定ド」の概念も理解しておくと良いでしょう。

スケール

音階のこと。

基本的に12種類の音から5つ以上の音をグループにして並べたものだと思ってください。

コード

和音のこと。

基本的には3つ以上の音が同時に鳴っている状態を指します。

リズム

楽譜が苦手でも、せめてリズム譜は読めるべきです。

音符と実際のリズムが対応できると、この先心強いです。

音楽理論はどうしても「コード」や「スケール」の話に偏りがちです。しかし、「リズム」はとても重要な音楽の要素です。

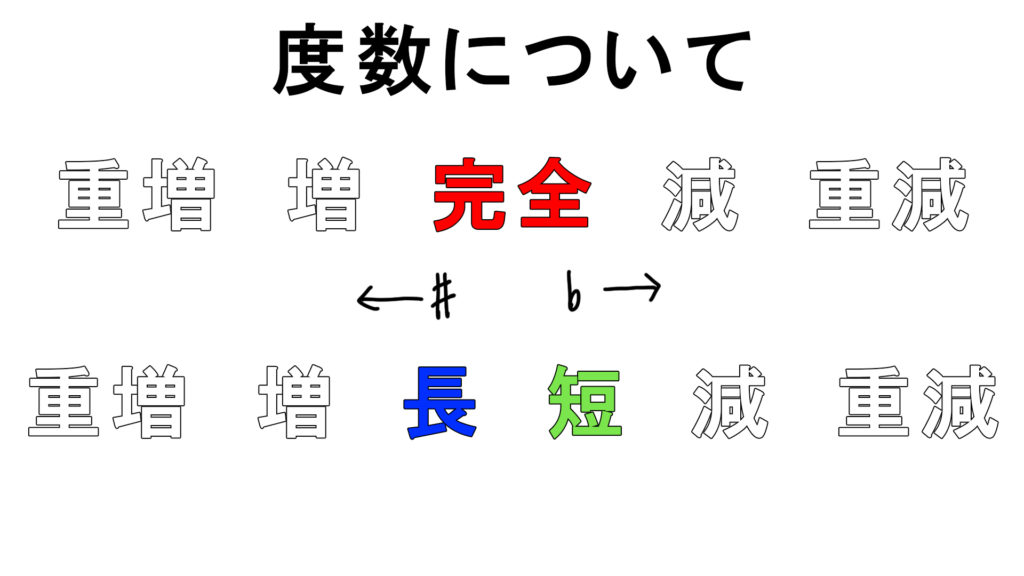

音程・度数(ディグリー)

“度数”は、音程(2つの音の間隔)を示す用語です。

恐らく、初学者を阻む中ボス的存在だと思います。僕はかつてコイツに苦しめられました。笑

しかし、基礎として重要な概念なので避けては通れません。

“度数“は、相対的な「音と音との距離」を示す概念です。

完全音程は一匹狼、長短音程はニコイチ。

それぞれの外側から増・減でサンドイッチされてるイメージで理解してみてください。

| 度数名 | 英語(略) | 例(ドの場合※) | 半音の数 | テンションとして見た場合 |

| 完全1度 | P1/d2 | ド(同じ音) | 0 | |

| 増1度/短2度 | m2/A1 | ド♯/レ♭ | 1 | ♭9th |

| 長2度/減3度 | M2/d3 | レ/ミ♭♭ | 2 | 9th |

| 増2度/短3度 | m3/A2 | レ#/ミ♭ | 3 | ♯9th |

| 長3度/減4度 | M3/d4 | ミ/ファ♭ | 4 | |

| 完全4度/増3度 | P4/A3 | ファ/ミ♯ | 5 | 11th |

| 増4度/減5度 | A5/d5 | ファ♯/ソ♭ | 6 | ♯11th |

| 完全5度 | P5 | ソ | 7 | |

| 増5度/短6度 | A5/m6 | ソ♯/ラ♭ | 8 | ♭13th |

| 長6度/減7度 | M6/d7 | ラ/シ♭♭ | 9 | 13th |

| 短7度 | m7 | ラ♯/シ♭ | 10 | |

| 長7度 | M7 | シ | 11 | |

| 完全8度 | P8 | ド(オクターブ上) | 12 |

※表の例は全て上に積み上がる場合です。

逆に“ド”のすぐ下の“シ”は「“ド”の短2度下の音」などと表現します。

英語略称のアルファベットの意味は

- P…パーフェクト(完全)

- M…メジャー(長)

- m…マイナー(短)

- A…オーグメンテッド(増)

- d…ディミニッシュト(減)

です。

一度で理解できなくても焦らずに!

音楽の三要素(旋律、和声、律動)

「音楽」と「音楽じゃない音」の境目は何かを考える部分。

旋律はメロディ、和声はハーモニー、律動はリズムのことです。

西洋音楽の文脈では、基本的にこの三つの要素を持つものを「音楽」と呼びます。

長調、短調(メジャースケール・マイナースケール)について

大まかにわけると音階には「明るめなやつ」と「暗めなやつ」がいます。

主に”3度“にあたる音が分水嶺になります。

具体的には音階の“3度“の音が長3度なら長調、短3度なら短調になります。

機能和声

機能和声は、「和音の音と音の組み合わせは無数にあるけど、役割で分類すると数種類にグループ分けできるよね」 的な発想です。

- Tonic(トニック) … 安定しているやつ

- Dominant(ドミナント) … 不安定なやつ

- Subdominant(サブドミナント) … その中間みたいなやつ

という3種類の分類が一般的です。

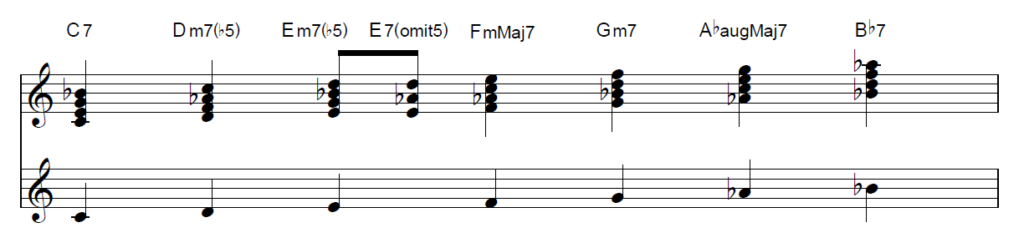

コードネームの表記と意味

コードの読み方と書き方のルールが分かると、演奏や編曲が楽になります。

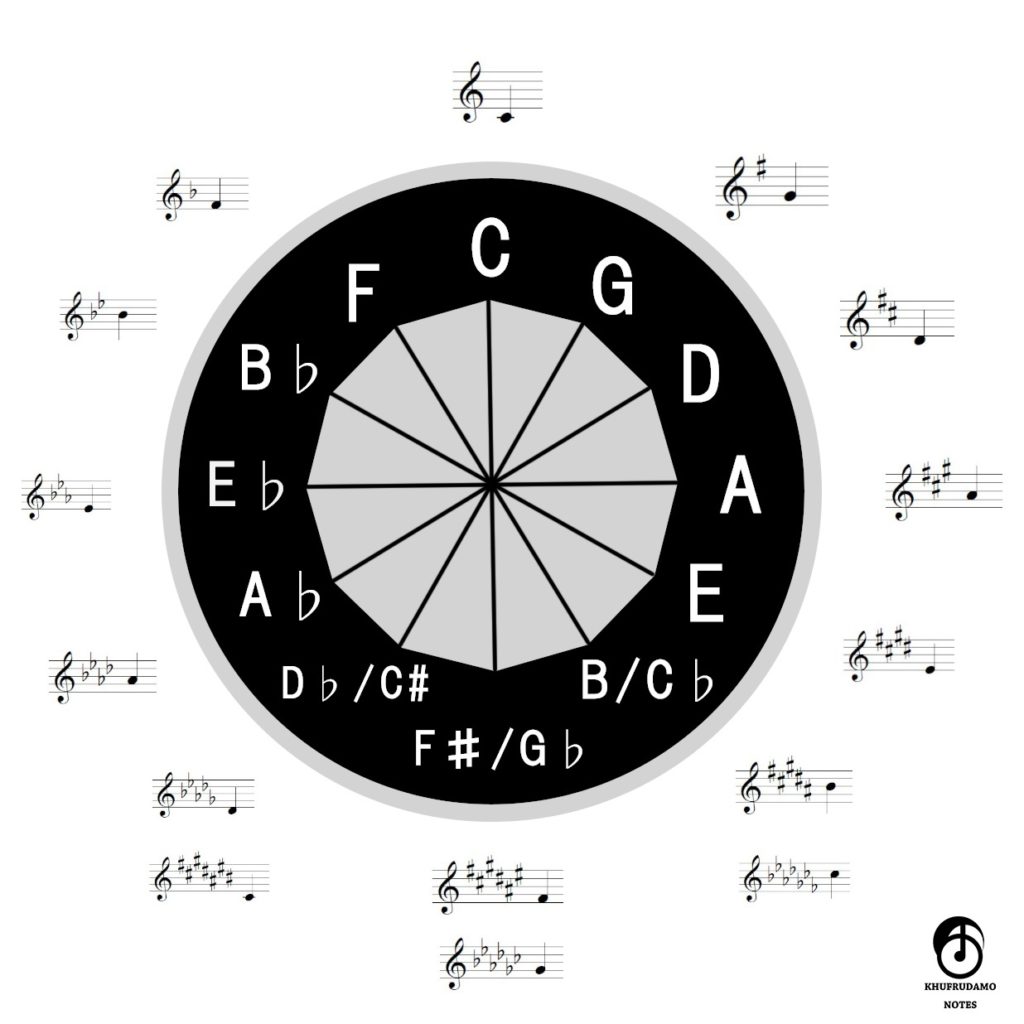

五度圏(ごどけん/サークル・オブ・フィフス)

おそらく音楽をやる上で一番大事な図といえば、これ!

12種類の音の色々な関係性が読み取れます。

よく見えるところに貼っておき、徐々に頭の中でも思い浮かべられるようにします。

五度圏(png)のダウンロードダイアトニックコードと、コード進行

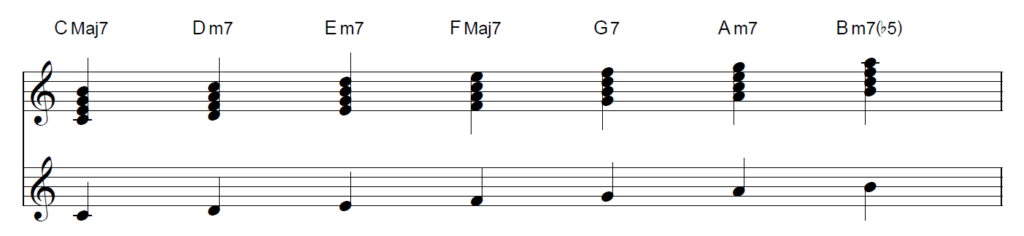

長調

長調(メジャー・スケール)

長調と、長調で使える主なコード(ダイアトニック・コード)を学びます。

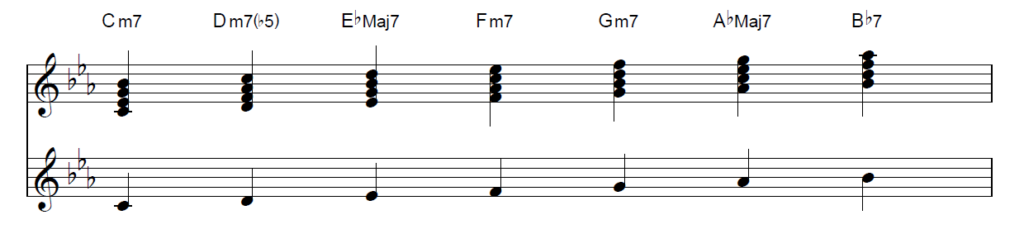

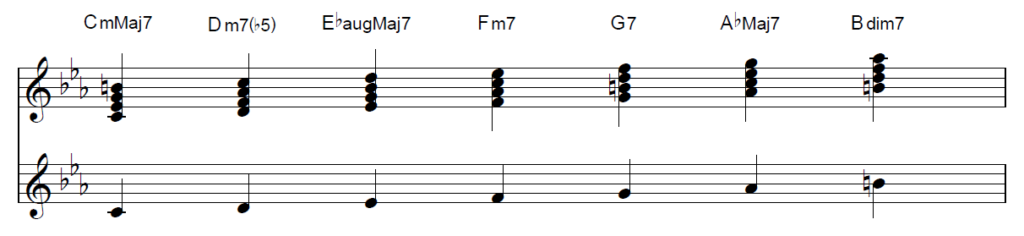

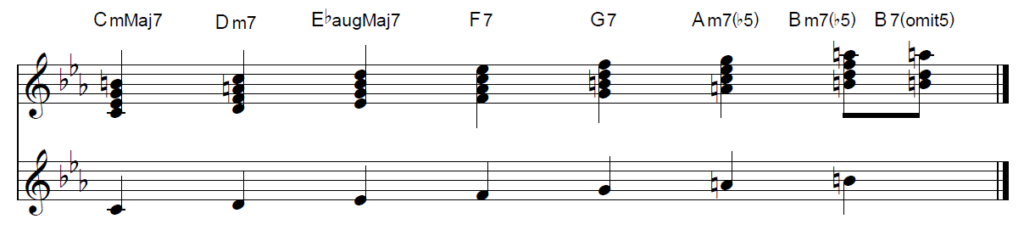

短調

短調と短調のダイアトニックコードを学びます。

短調には

自然的短音階(ナチュラル・マイナー・スケール)

和声的短音階(ハーモニック・マイナー・スケール)

旋律的短音階(メロディック・マイナー・スケール)

の合計3種類あります。

ケーデンス

・ドミナントモーション(結句、強進行とも)

一番強力で基本的な和音の動き方(つなぎ方)です。

※ドミナント・モーションは和製英語です。

たとえば、音楽の授業でありがちな「起立・礼」のサウンド。(Ⅴ7→Ⅰ)

・ツーファイブワン

例:Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ

長調での基本的な和音のつなぎ方。コード進行の基本文法みたいなものです。

(短調へ向かう時にも使える)

・マイナー行きのケーデンス

例: Ⅱm7(♭5)→Ⅴ7→Ⅰm

短調で一番よくある実用的な和音のつなぎ方。

実は長調へ向かう時に使ってもOK。

・セカンダリー・ケーデンス(二次ケーデンス)

例: Ⅴm7→Ⅰ7→Ⅳ△7とか、Ⅶm7→Ⅲ7→Ⅵm7

トニック以外の行きたい和音に向けてツーファイブを使う手法。

これを知ると作曲やアレンジの幅がグッと広がる。

・バックドア・ツーファイブ(置換ケーデンス)

例: Ⅳm7→♭Ⅶ7→Ⅰ

置換ケーデンスはちょっと昔のR&Bの必殺技!

ジャズの文脈では(主和音への)”バックドア“とも呼ばれます。

和声的長音階、旋律的長音階

実は長調も他に2種類あるんです。

和声的長音階(ハーモニック・メジャー・スケール)

旋律的長音階(メロディック・メジャー・スケール)

ただ、短調に比べると使用頻度は低めです。

ダイアトニック環境の統合

長調と短調が3種類ずつ、合計6種類。

基本的に僕は、これらに同主短調を絡めた8つの環境を1つの環境として考えています。

詳しくはこちら↓

コードの発展的内容

発展的なコード

- dim(ディミニッシュ)

- sus4(サスフォー)

- aug(オーギュメント)

ダイアトニックコードにはあまり入っていないけど、それぞれ重要な役割のコード!

コード進行のバリエーションを知る

よく使われるコード進行パターンが全てのキーで確認できます。↓

ここまでの内容を踏まえて確認してみると色々発見があるかもしれません。

テンションノート

テンションノートは、スケールの音からダイアトニックコードの構成音を除いて残った音。

使うときはさじ加減が重要!

コードのオルタネーション(コードの交換・代理)

コード進行を変形(交換・代理)する方法を学びましょう!

- 裏コード

- 分数コード

- UST/ハイブリッド・コード

- ネガティブ・ハーモニー

たとえば、裏コードは五度圏で反対側に位置するドミナント・セブンコードです。

C7⇔F#7など。

同じ機能を持つ和音は、メロディに対して差し支えなければ入れ替えられます。

ダイアトニックコード外の世界

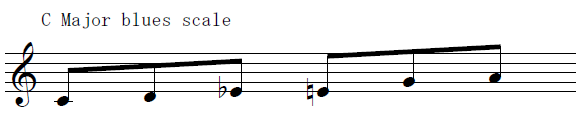

ブルース、ブルーノートについて

長3度音と短3度音を同時に含む、長調と短調の中間のような存在のブルース。

ブルーノートはメロディの必殺技です!

モード(旋法)

単純な長調・短調ではないサウンドを取り入れられます。

さらに勉強していくと、モードとコードの考え方を混ぜ合わせて立体的に音楽を捉えられます。

この前に見つけた、想定される全てのスケールをまとめたサイト。英語ですが面白いです。

モーダル・インターチェンジ

一時的に別のスケールやモードを使う方法です。

「特定のコードを軸足にしてスケールを置き換える」みたいな発想で使う場合が多いです。

転調

キーを曲中で変更することを”転調”と言います。

限られた音域でも多彩なメロディを展開したいときや、曲の雰囲気をガラっと変たいときに使える手法です。

変拍子/ポリリズム/メトリックモジュレーション

より深いリズムの世界へ…

別記事があります。

対位法

メロディとメロディを美しく紡ぐ方法。

主にクラシック系やオーケストラ系の音楽が作りたい人向けです。

メロディをピッチクラスの変化で捉える

僕が独自に研究したメロディについての捉え方です。

音楽の中での”音楽理論”の位置づけ

国語でも、数学でも 何でも「○○が “できる”状態」とは、“○○を使ってインプットやアウトプットができる“(=○○で思考・判断・表現ができる状態)だと思います。

日本の義務教育では、国語を“できる”ようにさせるために主に

- 話す

- 聞く

- 書く

- 読む

という4つの切り口から教育をしています。

みなさんも、この記事を読み進めているので、ある程度国語は”できる”はずです。

義務教育を受けて、“国語が全くできない人”はあまりいないので、この教育の方法はそれなりに効果があると考えられます。

一方、音楽も義務教育に含まれています。

しかし、国語に比べて”できる”人は少ない気がします。

もちろん、国語と音楽では授業の時間数や、日常生活で使う頻度の差もあります。

しかし、「音楽は国語と同じように教育をしていない」のも原因だと感じます。

表に整理したのでご覧ください。

義務教育の国語学習の内容を音楽学習に置き換えた場合、緑色の文字の部分はやられていない場合が多いです。

そして、音楽理論は国語の「文法」や「例文のまとめ」に近いものです。

つまり、ここから

- 「音楽ができるようになるため」には音楽理論の勉強だけでなく、

- 「写譜」や「作曲」など他の要素も同時に学習すると良い

と考えられると思います。

「実践なき理論は空虚である。理論なき実践は無謀である。」

ピーター・ドラッカー

…念のために言っておくと、音楽教育のくだりは先生への批判ではなく「義務教育が国語ほどガチで音楽を教育する方針ではない」

そして「国語の勉強のやり方を真似すれば効果があるんじゃないか」という意味です。

何でも学校の先生の責任にするのはやめましょう。笑

学習にオススメの本やサイト

sleepfreaks

音楽理論以外にも、さまざまな音楽ソフトの使い方などを解説しているサイトです。

soundquest

ログイン (無料) する必要がありますが、クラシック系とジャズ系の音楽理論を上手くまとめて整理されているサイトです。

O-TO

僕が作った音楽理論の勉強や楽曲制作の補助に使えるウェブアプリです。

music pal

YAMAHAの教育支援サイトです。音楽史や楽典など、音楽の基礎を学べます。

基礎的な音楽用語についても学べるので、おすすめです。

『 思いどおりに作曲ができる本 』

キーボーディストの川村ケンさんの著書。

理論の学習だけでなく、いろいろなアレンジの技法や情報の資料集としても使える本です。

『 憂鬱と官能を教えた学校 』

ジャズミュージシャンの菊地成孔さんと大谷能生さんによる音楽理論書。

語り口に好みは分かれそうです。

しかし、僕はこの本を読んで以降、音楽理論への理解が飛躍的に高まった気がします。

菊地成孔さんは、個人で音楽理論講義の配信 (この動画↓以外は有料) もしています。

勉強に終わりはない

「音楽理論」の修得には3つのステップがあると考えられます。

それは

①:基本的な専門用語や概念を理解する。

②:理解した概念や用語で実際の楽曲や過去の実践から情報を学べる状態になる。

③:自分なりに①と②で学んだ内容を楽曲分析や作曲に応用できる状態になる。

の3段階です。

このロードマップ記事で示してきたのは①の内容がほとんどです。

そして、一度③まで行ったら終わりではなく①~③を繰り返しながら徐々に自分が理解&使用可能な範囲を広げていくイメージです。

つまり、それぞれの「ジャンルの王道や定番を知って自分の糧とする」ことが

最終的な音楽理論の目的だ とも言えます。

そういう意味で勉強に終わりはなく、色々な知識を吸収しながら自分なりの音楽理論を作り上げることになります。

僕もまだまだ道半ばなので、一緒に頑張りましょう!(^∀^)