音楽理論シリーズです。

今回は、「分数コード(スラッシュ・コード)」の解説をします!

では、早速いってみよう!(๑˃̵ᴗ˂̵)و

分数コードは3種類ある

「分数コード」には、大きく分けて以下の3種類があります。

それは

①転回形

②アッパー・ストラクチャー・トライアド(UST)

③ハイブリッド・コード

です。

では、3種類の分数コードの特徴・特性をそれぞれ見ていきましょう。

①転回形

まずは、「転回形」を表している分数コードの場合です。

「転回形」とは何でしょうか?

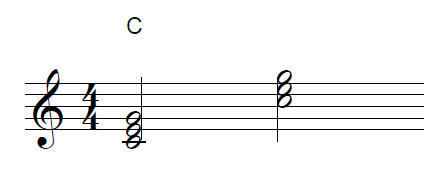

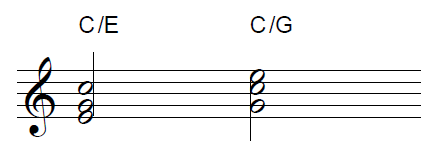

たとえば、”Cのメジャーコード“の構成音は「ド・ミ・ソ」ですよね。

そして、鳴っている音が「ド・ミ・ソ」ならば、

このように「ドソミソ」だろうと、「ドミドソ」だろうが、全て”Cメジャーコード“です。

この分かりやすさが、コードネームで和音考える便利なところです。

ただ、同じ構成音でもベース音(一番低い音)が違う和音は印象が大きく変わります。

よって、ベース音=ルート音ではないコードは「転回形」と呼び、区別します。

そして、「転回形」を表すために分数コードの表記を使うわけです。

特に、”表拍”や”コードの変わり目”のベース音がコードのルート音と違うときは、分数コードを使って「転回形」であると示した方が親切です。

②アッパー・ストラクチャー・トライアド(UST)

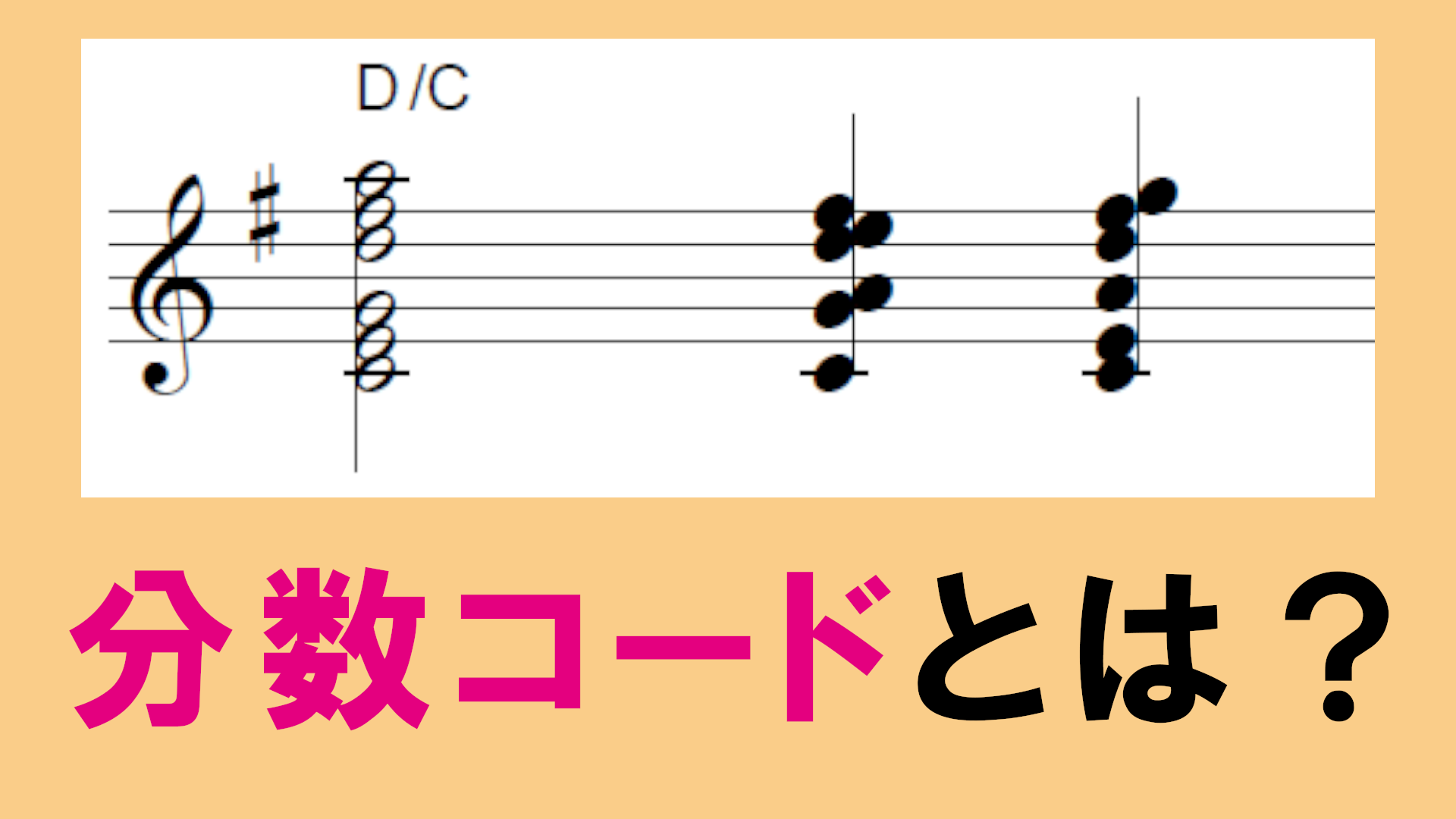

続いては「アッパー・ストラクチャー・トライアド」を表している分数コードです。

「アッパー・ストラクチャー・トライアド」を訳すと「上部に配置された3和音」です。

トライアド(3和音)を上部に配置する…

つまり、トライアドを2つ同時に鳴らした状態を意味します。

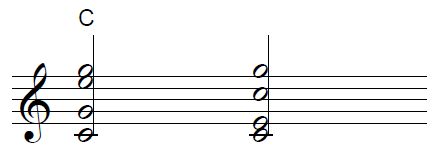

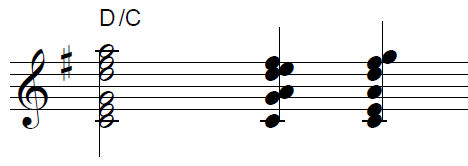

たとえば、”Cメジャーコード“と”Dメジャーコード“を同時に鳴らした和音は

「D/C」と表記されます。

鳴らす音は、下から順番に「ド・ミ・ソ レ・ファ#・ラ」となります。

(ベース音が変わらなければ、上に乗っている音は転回してもOKです。)

基本的に6音のコードになるので、複雑な響きになる場合が多いです。

③ハイブリッド・コード

最後は、「ハイブリッド・コード」を表している分数コードです。

ハイブリッド・コードは、分子に書かれているコードの構成音と、分母に書かれているベース音が異なるコードです。

つまり、分母に書かれているベース音は独立した単音として考えます。

たとえば、「D/C」だと、鳴らす音は下から順番に「ド レ・ファ#・ラ」となります。

(こちらも上に載っているDメジャーコードは転回してもOKです。)

3種類の分数コードの見分け方

転回形の見分け方

3種類の分数コードの見分け方は、まず分子のコードを見ます。

もし、分子のコードの構成音が分母にもある場合は①転回形です。

USTとハイブリッド・コードの見分け方

①転回形でない場合は、必然的に②USTか③ハイブリッド・コードになります。

たとえば、こんな感じ↓で分母がマイナーコードならば…

例:「G/Am」

分母がコード表記になるのは②USTだけなので、この時点で②USTだと分かります。

ややこしいのが、分母がメジャーコードの場合。

例:「D/C」

②USTか、③ハイブリッド・コードか見分けがつきません。

(とはいえ、親切な作曲者なら楽譜にどちらか分かるように書いてあるはずです。)

そして、もしも分からない場合は…ぶっちゃけどっちで弾いてもいいと思います。笑

なぜなら、②USTでも③ハイブリッド・コードも、コードの機能的にはさほど違いが無い場合が多いからです。

そのためか、この2つコードを同じ意味で使っている人もいる気がします。

あえて言うならば、USTは響きが重くなりやすいのでハイブリッド・コードで弾く方が無難かもしれません。

この点をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事↓をご覧ください。

まとめ

一見複雑そうな分数コード。

しかし、分類して冷静に眺めるとそんなに難しいものでは無いと思います。

恐れずに使っていきましょう!(๑˃̵ᴗ˂̵)و

では!