今回は、異名同音を解説したいと思います。

では、いってみよう!(๑˃̵ᴗ˂̵)و

異名同音

Wikipediaによると

異名同音(いめいどうおん)とは、平均律において、音名は異なるが、実際の音が同じ音となる複数(一組だけ2つ、他は3つ)の音のことをいう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%B0%E5%90%8D%E5%90%8C%E9%9F%B3

とあります。

※平均律とは「音程を均等な周波数比で分割した音律」のことです。

現在耳にする大半の音楽の土台となるシステムだと思ってもらえればいいと思います。

つまり、異名同音は「同じ高さの音に対する呼び方のバリエーション」の話になります。

異名同音のポイント

まず、異名同音を学ぶときに抑えるポイントは

・全ての音に“異名”がある。

・基本的に1音につき3種類の“異名”がある。(「G#/A♭」の組だけは2種類)

です。

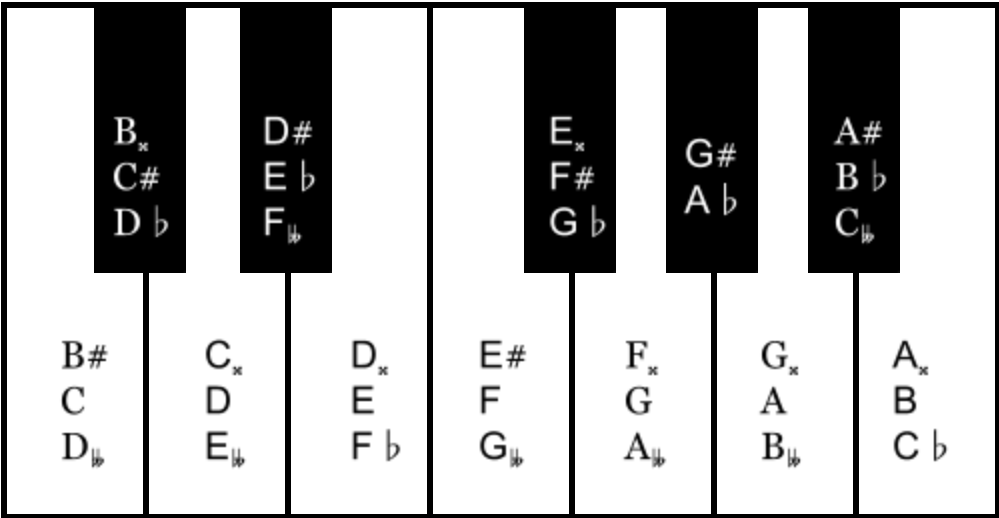

そして、実際にピアノ鍵盤に異名同音を記述した画像がこちら。↓

全てのキーでの異名同音の一覧

一覧にして眺めてみると、関係性をイメージしやすい気がします。

基本的な音名と異名同音の関係を、全てのキーで書き出した表がこちら。↓

↓並び替えて、横列を異名同音(全て同じ音)にした表がこちら。

異名同音はなぜ必要か?

…さて。

ここで、当然の疑問として

「なんで“同じ高さの音”に複数の名前を付けちゃってんの? 意味ある?」

と感じられる方がいると思います。

結論から言えば、主に2つの利点があると思います。

①文脈の違いを表すため

②楽譜が読みやすくなるから

①文脈の違いを表すため

まず、1つ目の利点は“音の文脈の違い”を表すためです。

異名同音を見れば「どのスケールから引っ張ってきた音なのか」や「どんな意図で配置された音か」をある程度推測できるんですよね。

たとえば、キーC(#・♭×0)の「G#/A♭」で考えてみましょう。

ディグリーで表すと「G#」=「#Ⅴ」、「A♭」=「♭Ⅵ」ですよね。

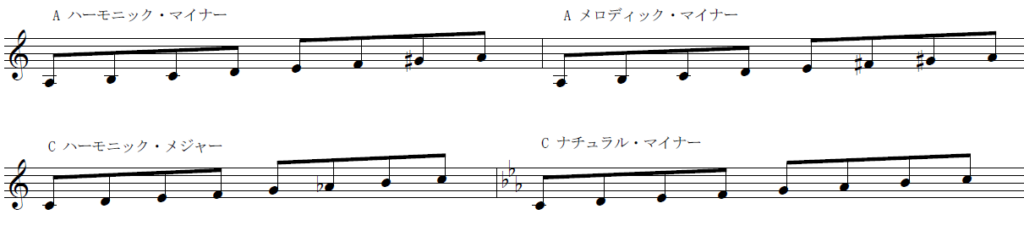

主に「#Ⅴ」は平行調のハーモニック・マイナーやメロディック・マイナー、「♭Ⅵ」は、同主短調(ナチュラル・マイナー)、もしくはハーモニック・メジャーやメロディック・メジャー由来の音だと考えられます。

つまり、こんな感じ↑で音階の形で書かれていなくても…

キーC(#・♭×0)なら

「G#」は平行調のAハーモニック・マイナー、Aメロディック・マイナー、

「A♭」は同主短調のCナチュラル・マイナー(♭×3)、もしくはCハーモニック・メジャー、Cメロディック・メジャー由来の音では…?

と推測できます。

…もちろん、例外はあります。

そして、楽曲分析などをしない場合あまり“ありがたみ”を感じない利点かもしれませんね。笑

②楽譜が読みやすくなるから

2つ目の利点は、「楽譜が読みやすくなる」です。

個人的には、異名同音を用いる最大の利点はコレだと思います。

臨時記号が必要なスケールの記述

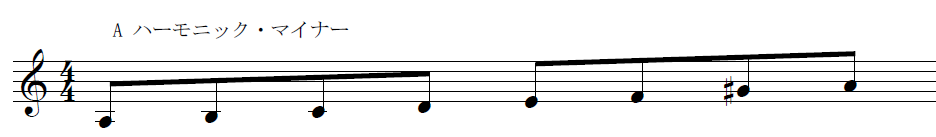

Aハーモニック・マイナーは「G#」が正しい異名同音のチョイスでしたね。

この「G#」を「A♭」とした場合…1種類のスケールの中に「A」が2回出てきてしまいます。

そうすると、「A」に対する臨時記号をいちいち着脱しなければならず、楽譜の視認性が下がります。

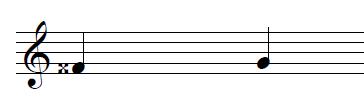

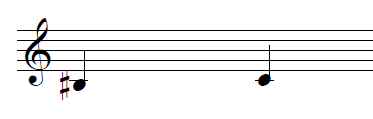

実際に、同じAハーモニック・マイナー系フレーズの「G#」表記と「A♭」表記を比べてみると…

読みやすさが全く違いますよね。

右側の「A♭」表記は、臨時記号がたくさん付いていて一瞬「えっ…?」となるはずです。

調号

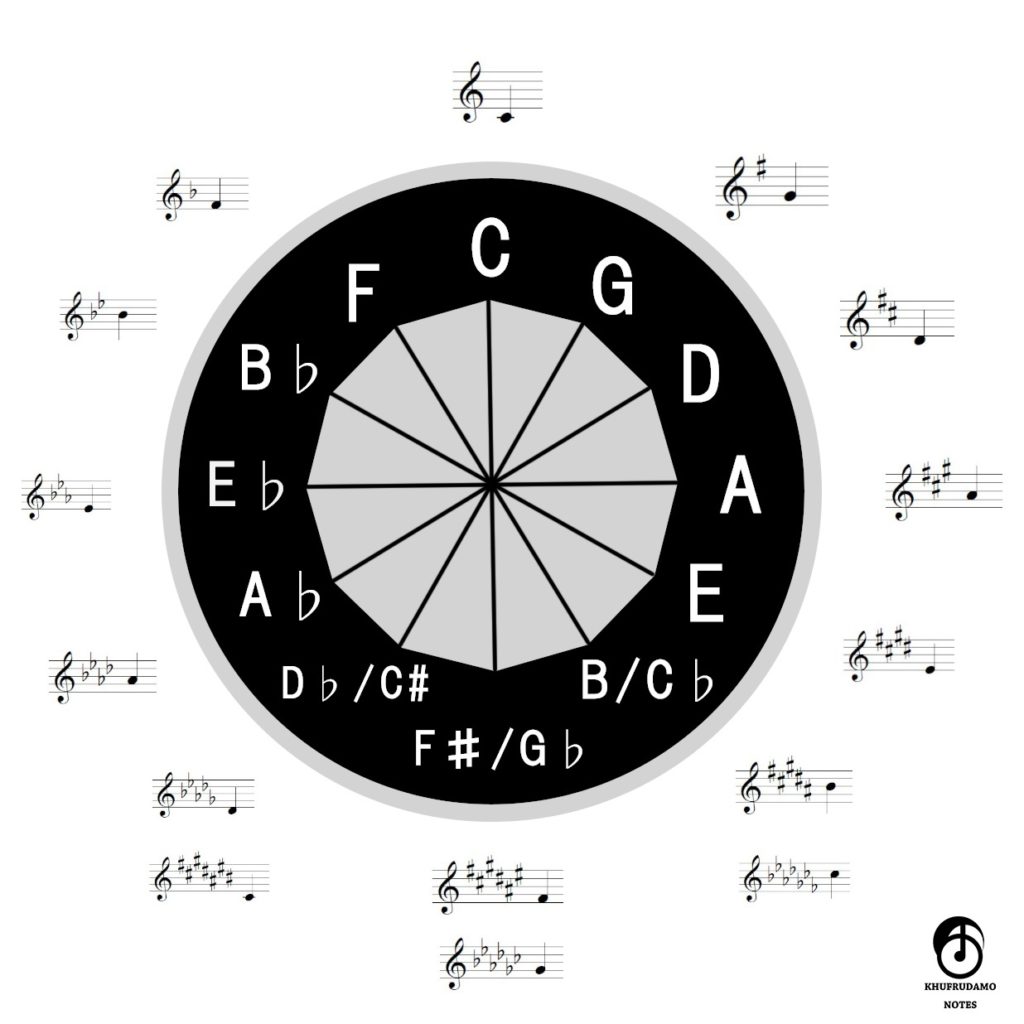

基本的なキーは、調号を見るだけで分かります。

たとえば、調号に#が1つならGメジャーキーかEマイナーキー、調号に♭が1つならFメジャーキーかDマイナーキーの可能性が高いと言えます。

そして、調号のおかげでキーの基本的な構成音には変化記号をつけず記譜できます。

これもある意味、異名同音の恩恵だと思います。

異名同音が無い世界を考える

もし、逆に異名同音が無ければどうでしょうか。

…音名を覚えるのは多少楽になるかもしれません。

ただ、大半の音楽は調性に則って作られるので、12種類の音を同じ頻度で使うのは稀です。

つまり、楽譜の中で”曲中あまり使わない音”にもスペースが必要になって読みにくい気がします。

もちろん、現在の記譜法が完璧とは思いません。

しかし、音名の記譜に関してはなかなか“いい線”いってる気はします。

異名同音に絶対的なルールはない?

さて。異名同音の利点2つ

①文脈の違いを表すため

②楽譜が読みやすくなるから

を紹介しました。

ただ、この2つの利点は必ずしも調和するわけではないです。

なぜなら、”文脈として正しくても読みにくい”ケースが存在するからです。

“文脈として正しくても読みにくい“ケースの例

ダブルシャープとダブルフラット

ダブルシャープや、ダブルフラットは、

- 通常のシャープやフラットに比べて知名度が低い。

- 出てくる場合は臨時記号。

- 脳内で音を半音2つ分上げたり下げたりしなくちゃいけない。

あたりの理由からか、「読みにくい」と感じる方が多い印象です。

そのため…たとえば、「B♭♭」とすべきところを「A」と記譜されていたり

「Fダブルシャープ」とすべきところを「G」と記譜されていたりする場合もあります。

白鍵の異名同音

「え~?普通に「C」で読めるのに「B#」って嫌がらせかよ~」みたいな感じで(特に臨時記号の場合は)白鍵の異名同音は、無かったことにされがちです。

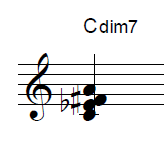

「dim7」コードの表記

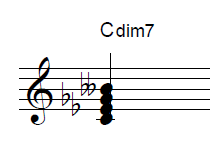

dim7は、「減7の和音」とも呼ばれます。

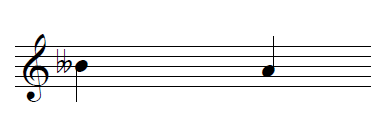

つまり、dim7の”7“は「減7度」で文脈上はダブルフラット↓になります。

ただ、dim7は、主に経過和音として色々な部分で登場する使い勝手の良い和音です。

「そんな便利コードがいちいちダブルフラットで書かれていたら嫌だ~」というわけです。

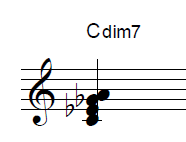

でも、たまにこんな感じ↓で書かれている場合は

「文脈としてもおかしいし、むしろ読みづらいやろ…」と思ってしまいます。笑

“いい塩梅”を探して

いくつか例を紹介してきました。

しかし、当然“読みにくさ”は主観的な要素を多く含みます。

色々な楽譜を見たり、ミュージシャンの意見を聞いてみたりしても…細かい部分では“異名同音をどうするべきか明確な決まり”は無い気がするので、最終的には「“いい塩梅”で書いといてね」みたいな話になってしまう感じがします。

僕自身も、場合によっては「どうやって書けばいいやろ?」と思うときはあります。笑

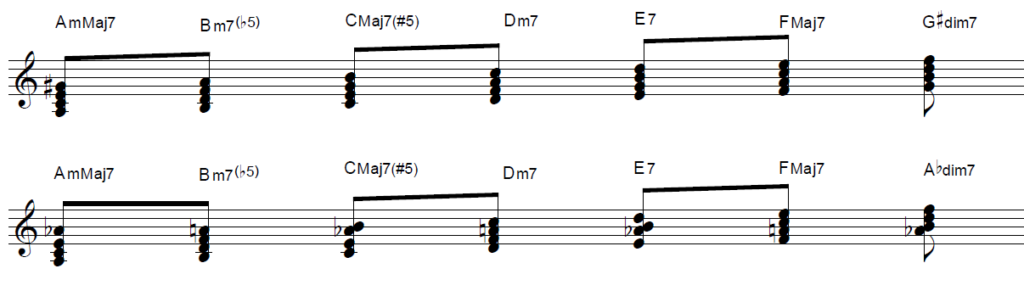

個人的な意見としては、「コードとして積んだときにどう見えるか」はひとつのポイントなんじゃないかとは思っています。

ただ、下段は色々様子がおかしい…

さいごに

というわけで、今回は異名同音について解説してみました。

…正直、異名同音を使いこなすには意外と広範囲の知識が必要で面倒だと思います。笑

しかも、「結局、細かいとこ曖昧やん!」と言いたくなる気持ちも分かります。笑

少しずつ慣れていってください…!(๑˃̵ᴗ˂̵)و