今回は「曲のキーを決めるときの考え」をまとめました。

※記事の中で「LowE」とか音名を指定する表記が出てきます。

「そういうのよく分からない!」という人はリンクからこちらの表↓を参考にしてみてください。

- ①セオリーから逆算する。

- ①曲に使用する楽器の特性

- ②ヴォーカルの最高音とキーの関係

- Ⅰの和音とⅣの和音とⅥの和音 に注目する。

- 最高音から考えるキー

- #,♭±0:最高音がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=C)

- ♭+5:最高音の短2度上(半音+1) がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=D♭)

- ♭+3:最高音の短3度上(半音+3)がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=E♭)

- ♭+1:最高音の完全4度 (半音+5) 上がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=F)

- #+1:最高音の完全5度 (半音+7) 上がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=G)

- ♭+4:最高音の短6度(半音+8)上がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=A♭)

- ♭+2: 最高音の短7度上 (半音+10) がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=B♭)

- その他のキー(最高音ドの場合、Key= D , A , E , B , F# )

- まとめ

- ②可読性から考える。

- ③他の曲との兼ね合いから考える。

- ④考えない。

- 動画での解説

①セオリーから逆算する。

結論から言えば

「①曲に使用する楽器の特性」

「②ヴォーカルの最高音をどう使うか」

この2つのバランスを考えて、キーを決めます。

①曲に使用する楽器の特性

まずは、曲に使用する楽器の特性を考えます。

楽器には出せる音域の幅に違いがあります。

また、音は出たとしても“美しい音を出せる音域“や、”演奏しやすいフレーズ”にも違いがあります。

たとえば、6弦ギターの最低音は”Low E(ミ)“です。

もし、元々“LowE“を使ったフレーズを半音下のキーで演奏したくなった場合…

そのままのチューニングのギターでは、“LowE“より低い音を出せないので、1オクターブ上げて弾くしかありません。

当然、フレーズの雰囲気はかなり変化してしまいます。

反対にキーを上げる場合も、開放弦を使用するフレーズに不都合が生じやすいです。

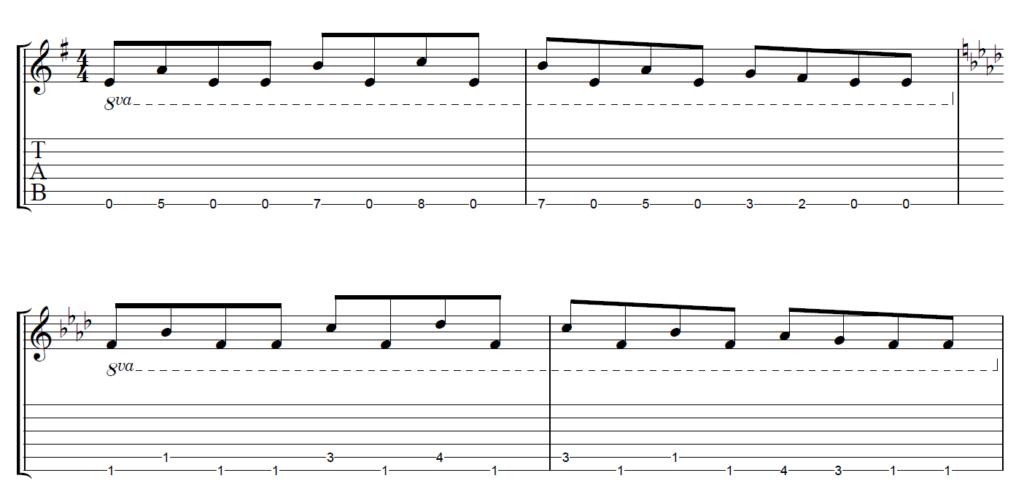

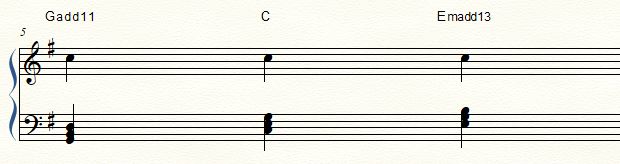

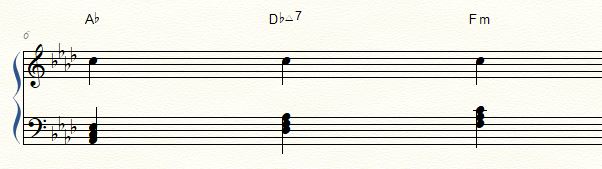

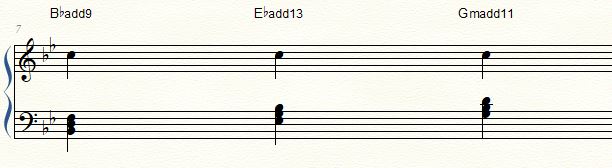

こんな感じ↓のギターフレーズは典型的です。

上段のフレーズのキーを半音上げた下段のフレーズは、開放弦(0)が使えなくなっています。

つまり、キーが1つ変わるとギタリスト的には大きく印象が違うフレーズになるわけです。

もちろん、ギターの場合ダウンチューニングや、カポタストを付ける選択肢もあります。

他の楽器も、奏者の力量や工夫によって演奏が可能になる場合もあります。

しかし、基本的には楽器の美味しいところを使えるキーに設定するべきです。

つまり、作曲者は曲に使用する楽器の特性を全て知っている状態が理想です。

…ただ、あらゆる楽器の知識を身に付けるのは大変で時間もかります。

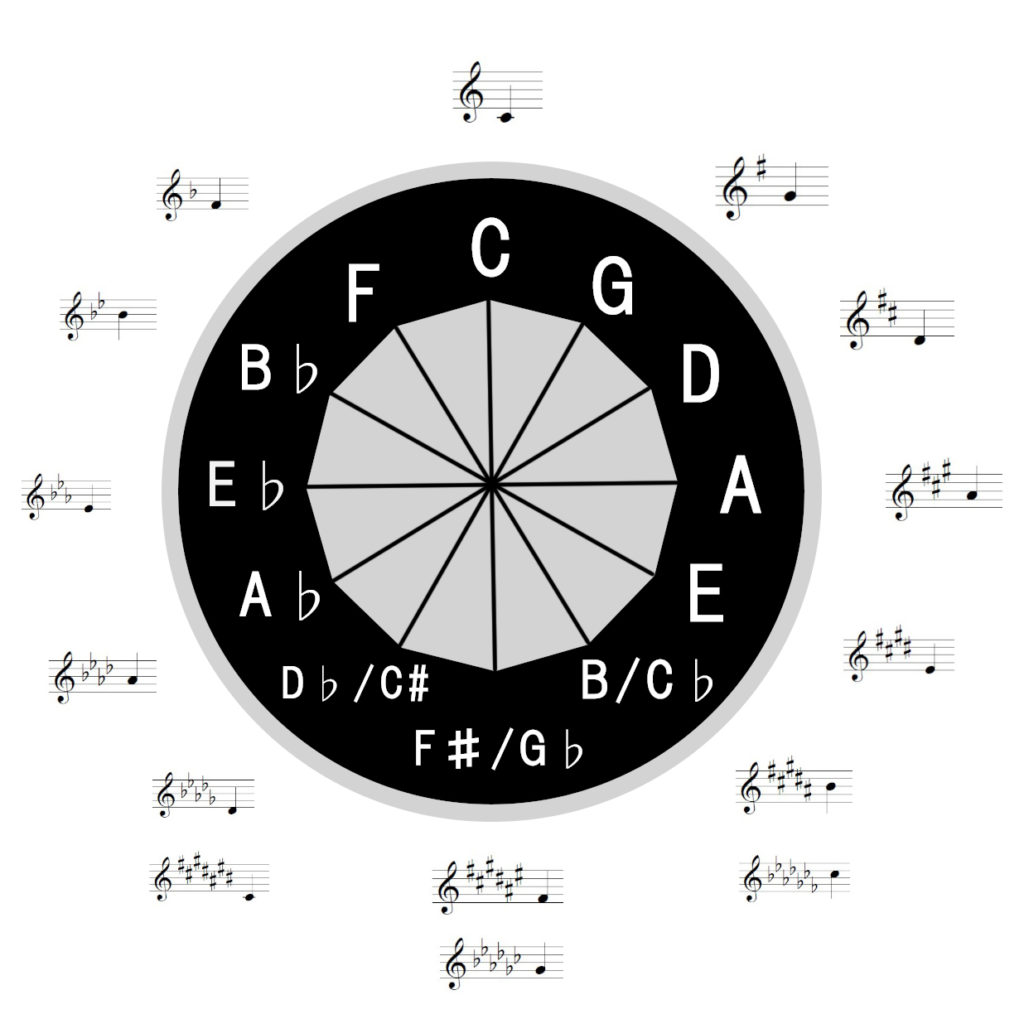

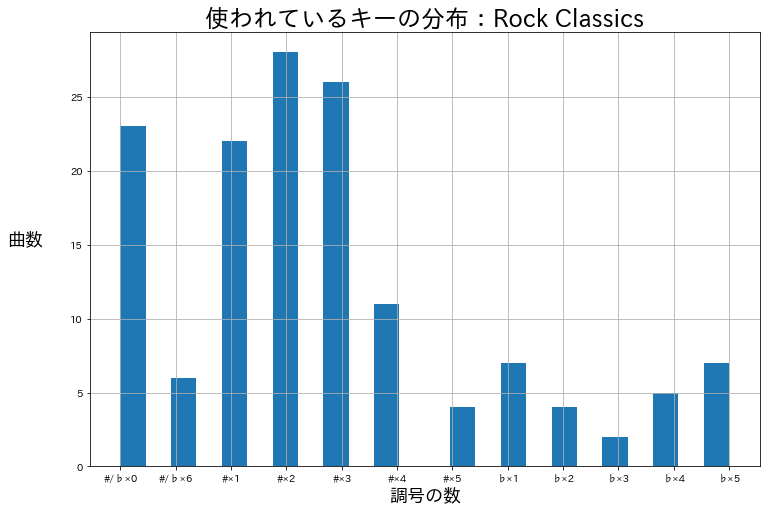

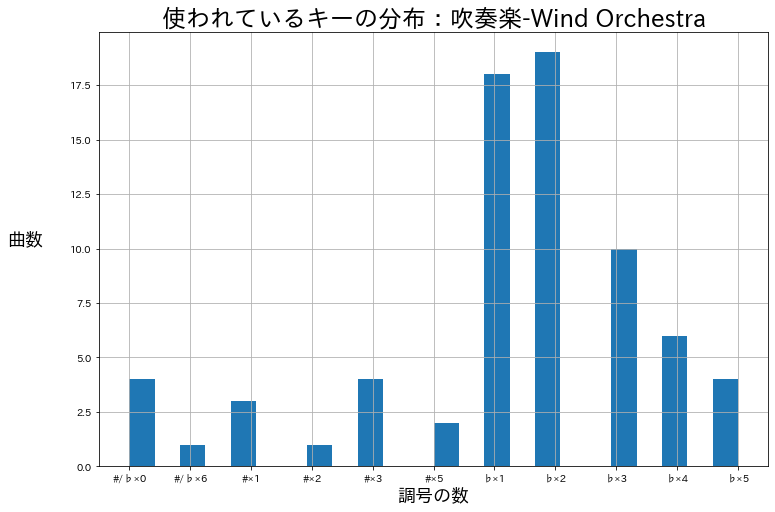

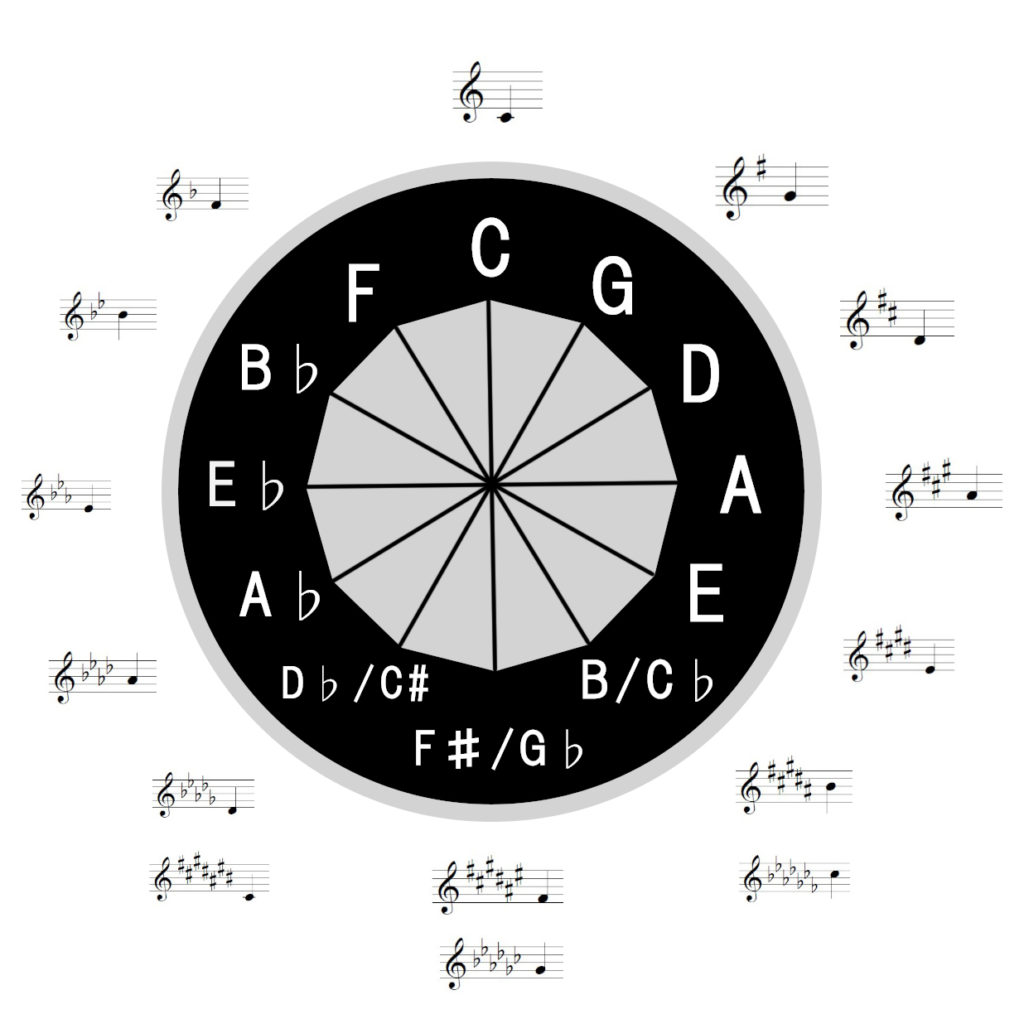

そこで、まずは大まかな目安として弦楽器は「調号に#がついているキー」、管楽器は「調号に♭がついているキー」が比較的演奏に適していると考えて良いでしょう。

実際に、Spotifyのロック系と吹奏楽系の公式プレイリストに含まれる曲のキーの分布をまとめたデータを見てみます。

それぞれ「演奏しやすいとされるキー」にキーの分布が偏っている様子が伺えます。

②ヴォーカルの最高音とキーの関係

次はヴォーカルの最高音との兼ね合いを考えます。

一般的にメロディの中で、高い音を使う部分は目立ちます。

やはり、最高音は「ここぞ!」という場所で、上手く使っていきたいですよね。

もちろん、曲を作ってから歌いやすいキーへ変更しても悪くありません。

しかし、曲が仕上がってからキーを変えると、先ほど紹介した楽器のフレーズ的に問題が起きる恐れがあります。

そんな面倒くさいアレンジのやり直しを防ぐために、最初から「ヴォーカルの最高音から逆算してキーの選択する」やり方を紹介します。

Ⅰの和音とⅣの和音とⅥの和音 に注目する。

では、どう”逆算“をするのか。

…音楽の作り方は自由です。

しかし、ある程度のセオリーは存在します。

それを逆手に取ります。

具体的には

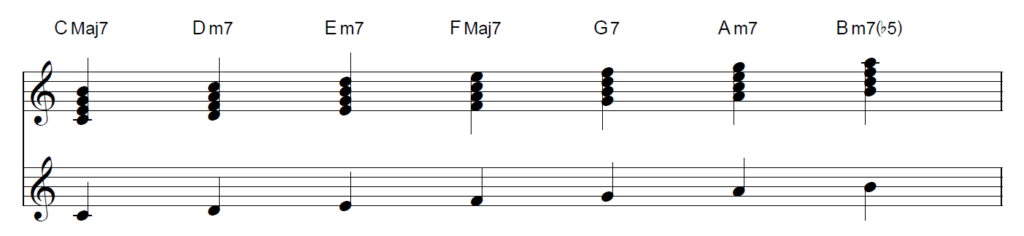

ダイアトニックコード↓のⅠの和音とⅣの和音とⅥmの和音に注目して考えます。

※ディグリーネーム表記が苦手な方はこちらのページ↓も併せて使ってください。

Ⅰ△7 Ⅱm7 Ⅲm7 Ⅳ△7 Ⅴ7 Ⅵm7 Ⅶm7(♭5)

この中で、一般的にフレーズ先頭や印象的な場面に使われるのは、圧倒的にⅠの和音とⅣの和音とⅥmの和音(とその変形)です。

たとえば、有名なコード進行を例に考えると、カノン進行はⅠ始まり、王道進行はⅣ始まり、小室進行はⅥm始まりですね。

「Ⅵm始まりの曲なら短調じゃないのか?」との声も聞こえてきそうです。

しかし、ここでは平行短調(調号が同じ関係の短調)も長調のディグリーで考えます。

次点でⅡmが使われます。

しかし、使用頻度としては上の3つには遠く及ばず、使われたとしても Ⅳの代理みたいな扱いです。

そして、残るⅢm、Ⅴ、Ⅶm(♭5)は、別のキーを意識させやすく、少なくともポップスでは最高音を使うシチュエーションに使われる頻度は低い気がします。

つまり

ⅠとⅣとⅥmの和音と、ヴォーカルの最高音の関係性から“逆算“すれば良いのです。

最高音は、できるだけ印象的な場所にブチ込んでいきたいので、それなりに合理的な考えだと思います。

それに、もし“逆算“が上手くいかなくても、それからキーを調整しても遅くないはずです。

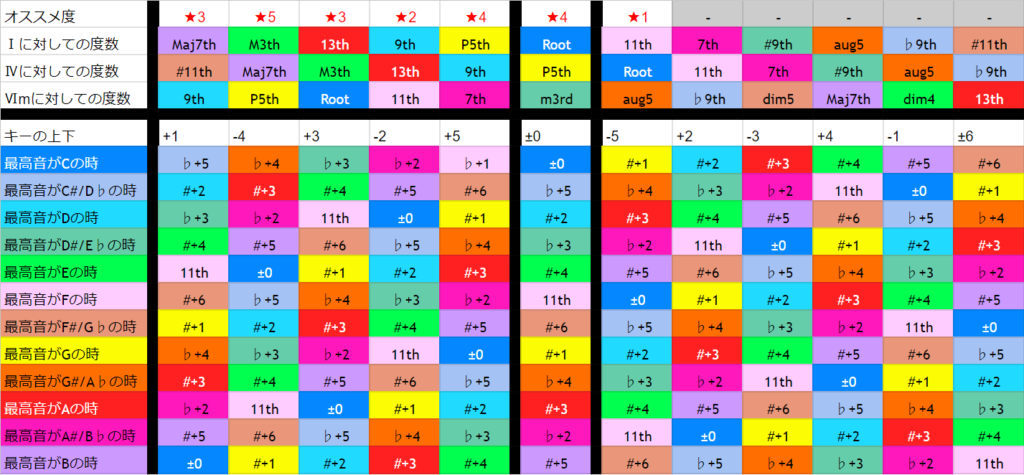

ということで、「ⅠとⅣとⅥmの和音 と最高音がどんな関係になるか」を12種類のキーごとにまとめました!

最高音から考えるキー

以下では、最高音が固定ドで「ド」の場合で考えています。

#,♭±0:最高音がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=C)

オススメ度★★★★☆

移動ドで考えた場合、最高音が「ド」になるキー。

最高音は、Ⅰのルート音、ⅣのP5th、Ⅵmのm3rdになります。

一番安定しており、盛り上がりを演出しやすいキーです。

長調の主和音のルートが最高音で使えるところや、最高音がⅠの和音とⅣの和音とⅥの和音のコードトーンである点もポイントが高いです。

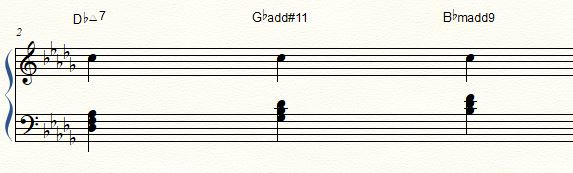

♭+5:最高音の短2度上(半音+1) がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=D♭)

オススメ度★★★☆☆

移動ドで考えた場合、最高音が「シ」になるキー。

最高音は、ⅠのMaj7th、Ⅳの#11th、Ⅵmの9thになります。

Ⅰの△7thはコードトーンなので言わずもがな、Ⅳの#11th、Ⅵmの9thも比較的使い勝手の良いテンションなので、コンセプト次第ではオシャレな響きに最高音を使えるキーです。

ただ、作りたい曲調によってはハマらない場合もありそう。

♭+3:最高音の短3度上(半音+3)がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=E♭)

オススメ度★★★☆☆

移動ドで考えた場合、最高音が「ラ」になるキー。

最高音は、Ⅰの13th、ⅣのM3rd、Ⅵmのルート音になります。

平行短調のルートが最高音で使えるので、短調で攻めたい場合はまず選択肢に入れたいキー。

ただ、Ⅰの時は13thになり、長調で最高音として活かすのはちょっと難しそうです。

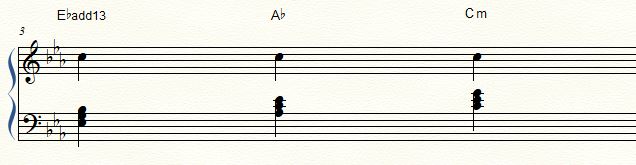

♭+1:最高音の完全4度 (半音+5) 上がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=F)

オススメ度★★★★☆

移動ドで考えた場合、最高音が「ソ」になるキー。

最高音は、ⅠのP5th、Ⅳの9th、Ⅵmの7thになります。

3つの和音とも最高音がいい感じでハマりやすい部分に来ています。

特にオシャレな曲や、ポップソングを作るときには有力な選択肢になる気がします。

#+1:最高音の完全5度 (半音+7) 上がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=G)

オススメ度★☆☆☆☆

移動ドで考えた場合、最高音が「ファ」になるキー。

最高音は、Ⅰの11th、Ⅳのルート音、Ⅵmの13thになります。

Ⅳのルート音(移動ドで「ファ」の音)は、経過音的に使う場合が多く、ロングトーンや目立つ場所で使っても微妙な感じになります。

他の二つの和音に対しても、メロディとしてエモくしにくい響きになるので、キャッチーさを目指す場合、最初の選択肢として選ぶキーではない気がします。

♭+4:最高音の短6度(半音+8)上がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=A♭)

オススメ度★★★★★

移動ドで考えた場合、最高音が「ミ」になるキー。

そして、最高音がⅠのM3rd、ⅣのMaj7th、Ⅵmの5thになります。

最高音をⅣ△7のMaj7thとして使えますし、ⅠやⅥmに対してもハマりが良いので、安定感と良い感じを両立できそうです。

また、メロディーを考える時に移動ドで「ミ」の音は一番使い勝手が良い音です。

※詳しくはこちら↓

このキーでは、その「ミ」を最高音に持ってこれます。

バランスがとれているので、まず試してみる価値があるキーだと思います。

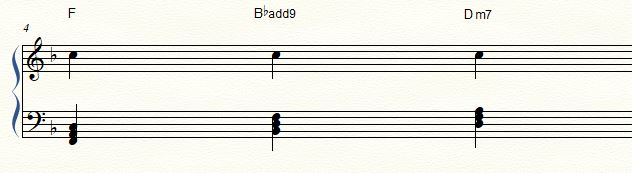

♭+2: 最高音の短7度上 (半音+10) がトニックのキー (最高音がCの場合、Key=B♭)

オススメ度★★☆☆☆

移動ドで考えた場合、最高音が「レ」になるキー。

最高音は、Ⅰの9th、Ⅳの13th、Ⅵmの11thになります。

どれも最高音がⅠ, Ⅳ, Ⅵmのテンションになり扱いが難しいです。

好きな人は好きそうな響きになりそうだけれど、僕は無理して選ばないであろうキー。

その他のキー(最高音ドの場合、Key= D , A , E , B , F# )

オススメ度☆☆☆☆☆

最高音をルートに持つキーから (いわゆる五度圏を時計回りに) #+2, #+3, #+4, #+5, #+6したトニックを持つキー。

最高音がキーの音に含まれていないので、美味しく使える公算が小さいです。

サビで転調するなどして、上記の最高音を使うためキーへ行くための布石などでなければ、選択する意味は薄いと思います。

まとめ

左端の列の音を最高音とした場合、各キーとどんな関係になっているかが分かります。

画像ダウンロードはこちら↓から

「キーのオススメ度」はポップでキャッチーな価値観で決めました。

もっと他のモーダルな音楽や、転調しまくる音楽や、調性が曖昧な音楽の場合は、別途バランスを考えてもらえればなと思います。

②可読性から考える。

誰かに曲を弾いてもらう場合、楽譜に調号が多くつくキーは少しためらいます。

(演奏を頼む相手にもよりますが)

たとえば、Key=D♭の場合。Key=D♭の調号には♭が5つ ついています。

しかし、半音上げてKey=Dにすれば調号は#が2つですし、半音下げてKey=Cにすれば調号の変化記号がなくなります。

ピアノなど音域に余裕がある楽器で、他人に弾いてもらう場合は演奏者が読みやすいキーを選択するのもアリだと思います。

ちなみに、楽器によっては実音と楽譜に書いてある音や調が違うので注意が必要です。

③他の曲との兼ね合いから考える。

たとえば、バンド内やアルバムに収録する曲の中でキーをばらつかせたり、逆に固定するアイディアは面白いと思います。

ただ、僕は絶対音感を持っていないので、曲を聴いて「このアーティストまたこのキー使ってるな…」みたいに思ったことはありません。

(楽曲分析をしていて思ったことはありますけど)

そして、絶対音感を持っている人からもそんな話は聞かないないので、そこまで意味がある努力かどうかは分かりません。笑

④考えない。

最後の最後で、自分の記事のタイトルを自ら否定していくスタイル笑

色々書きましたが、1周回ってテキトーに「その時の思いのままにキーを決定する」選択肢も持っておきたいです。

いつも色々考えてばかりだと疲れます。笑

動画での解説

動画での解説も作りました。↓