僕は、一応楽器歴20年以上でマルチプレイヤー(ギター・ベース・ドラム・キーボード)です。

そんな僕の経験から「楽器が上達するためのヒントになりそうなもの」を9つ紹介したいと思います!

では、早速いってみよう!(๑˃̵ᴗ˂̵)و

①練習する

みなさん知っていますか?

楽器は 練習すると、上手くなるんですよ!!

え? そんなの分かってるって!??

……しかし、やはり一番はこれだと思います。

最近は効率のよい練習方法や、上手く弾くコツなどが巷に溢れています。

ただ、大前提として楽器は練習しなければ上達しません。

『100回弾いても弾けなかったら、10000回同じことをまた弾けばいいだけの話だ。』

John Petrucci

映画やマンガでよくある脳へ直接スキルを流し込める世界にでもならない限り、楽器の上達に大きなショートカット方法は無いと思います。

…え?それも分かってる!?

たしかに…“やる気”出ないときは、練習が続かない場合もありますよね。

…とはいえ、ここで“やる気”のせいにしてはいけません。

なぜなら、人間の脳は

「”やる気”が無い → やらない」のではなく

「行動していない → ”やる気”が起きない」仕組みだからです。

参考→:東大教授「やる気を出す方法を考えるのはムダ」――結局 “とりあえず動けば” 勉強は進んでいく。

したがって、”どうやって自分を行動させるのか“を考える必要があるんですね。

では、その対策を3つ紹介します。

①楽器をすぐ弾ける環境を整える

まず、一つ目の対策は「楽器をすぐ弾ける環境を整える」です。

なぜなら、人間はやろうと思ってからすぐ(5秒以内に)実行に移さないと、実行するハードルがとても上がるからです。

だから、自分の手の届きやすい範囲に、楽器をすぐ弾ける状態で置きます。

自分に“楽器を弾く”行動を起こしやすくさせるわけです。

②習慣化する

そして、焦らずに徹底的に習慣化していきましょう。

楽器練習を習慣にしてしまえば「楽器を練習するぞ!」と意気込まなくても、むしろ弾かないと気持ち悪くなるはずです。

ただ、脳は大きな変化が苦手らしく、できるだけ普段と比べて大きな変化が起こらない方向へ動作します。よく言われる”三日坊主“も、この脳の防衛本能が原因のようです。

つまり、今までやっていない行動をいきなり習慣にするのは難しいわけです。

では、どうすればいいのか。

「最初はノルマをとても小さく設定する」のが有効です。

※参考↓

つまり

いきなり「毎日数時間、メニュー組んでバリバリ練習してやる!」とかではなく、「毎日、楽器を最低1分は触る」くらいから始める方が長続きしやすいわけです。

(そして、大体2か月ほど継続すると習慣になっていくのが通説っぽいです。)

③if-then プランニング

if-then プランニングは、「もしXしたらYする」という形で、ものすごく具体的に自分がやる事柄を予めメモとして書き出しておく手法です。

if-then プランは、目標達成の障害への具体的な対策を含んだ内容にするのがポイントです。

【例】

・夕食が終わったら、○○分タイマーをセットしてギターを持つ。

・ギターを持ったら、チューナーを起動してチューニングをする。

・チューニングが終わったら、メトロノームを起動してスケール練習をする。

・上手く弾けない部分があったら、テンポを落とす。

・スケール練習が終わったら、曲の練習に移る…

・……

脳が状況判断に余計なリソースを使う必要が無くなり、目標の達成率と集中力が上がります。

食事や家事など既に自分が習慣的に行っている行動の後に繋げてif-then プランを組み込むのもオススメです。

自分なりに改良を加えて、できるだけ作業の実行ハードルを下げていきましょう!

②よい演奏を見る・聴く

こちらの記事にも書きましたが、

僕は芸術的な能力を身に付けるためには、「①観察」と「②模倣」と「③批評」の3つが大切だと思っています。

まず、「①観察」は、よい演奏を聴いて自分なりに理解する行為です。

現代ではYouTubeで古今東西の素晴らしいミュージシャンの演奏が手軽に聴けますよね。

これを使わない手は無いです!

色々なミュージシャンの楽曲や演奏から学びましょう!

せっかくなので、僕が度肝を抜かれたオススメ動画をいくつか紹介します。

演奏を見れば「…まぁ、そうでしょうね」という感じ。笑

途中でベース1本で演奏されているのを忘れてしまいます。

軽々しく「天才」と言う言葉を使わない僕が、間違いなく「天才」だと思えるミュージシャン。

彼の演奏を初めて聴いたときに「ギターを正確にプレイする」の定義が変わった気がしました。

僕はヴァイオリニストではないので、彼の演奏をしっかりと理解できていないのではないかと感じる反面、

ヴァイオリニストだったらヴァイオリン辞めたくなるだろうなと思います。笑

↑こちらは、その他の「お気に入りの演奏動画」をまとめた再生リストです。

③よい演奏を真似する

次に「②模倣」をします。つまり、コピーです。

そして、上達に重きを置くなら「雰囲気コピー」ではなく、徹底的な「完全コピー」を目指します。

気に入った1つの曲を楽譜に書き起こすなどして細かく分析し、今の自分に出来るありったけの高い精度で徹底的に真似しましょう。

もちろん、色々な曲に触れるのも大切です。

しかし、何曲も「雰囲気コピー」だけして終わるのは勿体ないです。

音作り、強弱の付け方、音符を切るタイミング、ヴィブラートのかけ方など、1つの曲をじっくり深堀りして学べるポイントはたくさんあります。

“神は細部に宿る” です。

④メトロノームを使う

シンプルに、メトロノームに合わせて練習をしましょう。

なぜなら、現代の大半の曲の演奏はオンタイム(メトロノームに忠実)が基本だからです。

しばしば聞こえてくる

「クリックに合わせた演奏だと面白味が無いんだよなぁ…」とか

「ただメトロノームに合わせるだけではグルーヴが…」とか

“リズムの甘さを正当化する言葉”に惑わされてはいけません。

基本はオンタイムです。

BOØWY、ザ・ブルーハーツ、GLAYなど、数々のアーティストのプロデュースを手掛けた佐久間 正英さんも

「グルーヴ」は逃げ道として非常に便利な言葉。

よって、安易にこの言葉を使わないように。『直伝指導! 実力派プレイヤーへの指標 How to be a professional player? プロになること、目指すこと』 p.29

と自身の著書の中で書いています。

もちろん、「”リズムの揺れによる音楽的な効果”を追求する = 悪」とまでは思いません。

しかし、楽器演奏の上達を考えるなら、しっかり“オンタイム”で演奏可能になった後に取り組むべき内容な気がします。

オンタイムは、だいたい誤差10ms(100分の1秒)以内のイメージ

ちなみに、具体的に“オンタイム”とはジャストのタイミングから誤差が大体10ms(100分の1秒)以内と考えています。

なぜなら、(使われている音色のアタック感にもよりますけど)トレーニングを積めば、このくらいまでのタイミングのズレは判別可能になるはずだからです。

また、「”グルーヴ“を生み出すのはリズムの揺れだけではない」とも思います。(詳しくは↓)

オススメのメトロノーム

振り子のついている機械式メトロノームよりも、電子式メトロノームの方が正確です。

電子式メトロノームを使いましょう。

追記:最強のメトロノーム(自己評価)を作った!!!!!

先日、自分が欲しい機能をふんだんに盛り込んだオンライン・メトロノームを作りました。

インストールなどは不要で、このURL↓にアクセスするだけで使えます。

手軽で高機能なメトロノームです。ぜひ使ってみてください。

ゆっくり弾く大切さ

速さが要求されるフレーズや難しいフレーズを練習するときは

メトロノームに合わせて

①自分が確実に弾けるテンポで弾く:8割

②トップスピードに挑戦する:2割

くらいの比率で練習するのがオススメです。

なぜなら、しっかり弾けていない状態でひたすら速くフレーズを弾いても、それは「間違った動き」のクセをつける練習に等しいからです。

難しいフレーズほど まずはゆ~~っくりと確実に身体に動きを学習させます。

時には、テンポを原曲の半分以下に落とす必要もあるでしょう。

⑤自分の演奏を録音・録画する

自分の演奏を、演奏中に客観視するのは難しいです。

しかし、録音・録画すれば冷静に自分の演奏をチェックできます。

とりあえずスマホなどで録音・録画してみましょう。

ただ、長期的に考えるとDAWを使って宅録ができるDTM環境も整えた方が良いと思います。

なぜなら、DAWに録音すれば、自分の耳に自信が無くても、リズムやピッチのズレを目で見て確認できるからです。

そして、そこには忖度や遠慮はありません。

ただ演奏の波形データ等がありのままに表示されるだけです。

…もしかすると、場合によってはショックを受けるかもしれません…。笑

しかし、一つ一つ問題点を修正して演奏中の体感とのギャップを埋めていくと かなり上達に繋がると感じます。

他にも、DAWは作曲や音声編集などにも使えます。

これからの時代、音楽をするのにもコンピューターの活用は必須だと思います。

⑥楽譜の読み書きを身に付ける努力をする

「でも、プロでも読めない人はいる」

「読めなくてもそんなに困らない」

と言う声が聞こえてきそうです。

しかし、言語に置き換えて考えてみてください。

読み書きができずに言語を学ぶのは明らかに不利です。

反対に、読み書きができるとジワジワと色んな面で有利になります。

結局、”どう考えてもできたら便利だけど、習得にそれなりにハードルがあること“を愚直にやるのが、長い目で見れば最も大きな結果に繋がると思います。

楽譜を書く

楽譜の読み書きを修得するには、具体的に何をすればいいのでしょうか。

答えはシンプルで、とにかく「楽譜を書く」です。

好きな曲の楽譜を写譜したり、耳コピした曲を譜面に起こしたりしてみましょう。

一時的に練習時間の50%以上を削って楽譜の読み書きを修得する時間に充てたとしても、長い目で見ればかなり意味があると思います。

僕もかつてDream Theaterというバンドのドラムパートを数十曲は耳コピして手書きで譜面に起こしました。

これによって、(よほど複雑なリズムでなければ)聴いたリズムを脳内で譜面としてイメージできるようになりました。

この能力は、現在も大いに役に立っていると感じます。

しかも、「楽譜の読み書き」は、あらゆる音楽的な能力を底上げしてくれるわりに、そんな高額な道具は必要ありません。

僕が使っている道具をまとめておきました。↓

ちなみに、ある程度譜面に対する知識が身に付いたら、譜面作成ソフトの扱いを覚えるとさらに便利だと思います。

紙の楽譜と違って管理や修正や共有が遥かに楽です。

(じゃあ最初からソフトで…という気持ちも分かりますけど、楽譜の読み書きスキルを上達させる段階では紙の方がオススメです。)

僕はDoricoというソフトを使っています。

ただ、 Doricoは有料なので、無料ソフトならMusescoreがオススメです。

⑦音楽の理論や知識を学ぶ

さらに言えば、楽譜のみならず音楽理論や音楽に関する基礎知識も知っておいた方がよいです。

音楽理論を学ぶ主なメリットは

①フレーズを作る助けになる。

→オリジナル曲作り、アレンジ、アドリブなどに役立ちます。

②音をひとつひとつ聴きとらなくても予想が立てられる。

→耳コピや採譜が楽になります。

③理論を知っている人同士なら、言葉で意思疎通ができる。

→他の人と音楽をする時に、お互いの考えを伝えやすくなります。

④既存の楽曲を分析できる。

→曲を覚えるのが楽になったり、フレーズの引き出しが増えやすくなったりします。

などです。

先ほど紹介した「①観察」と「②模倣」と「③批評」の「③批評」をより濃くするには、音楽理論や音楽に関する基礎知識が不可欠です。

詳しくは以下の動画や記事を参考にしてください。

音楽理論を勉強してみたいけど、何から手を付ければいいか分からない方は、こちらの記事もオススメです。

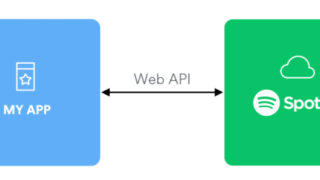

また、音楽理論の学習や音楽制作に使えるウェブアプリを作りました。

こちらも是非、活用してください。

⑧爪を整える

多くの楽器は指先を使いますよね。無造作に爪が伸びていると、弾きづらくフォームも乱れます。

そのため、爪は常に整えておくべきです。

「細かい!」と思うかもしれません。

しかし、かなり大切だと思います。

僕も、必ず3・4日に1回は爪を切って爪の状態をキープしています。

ちなみに↑もう10年くらいこの爪切りを使っています。…特にこだわりがあるわけではありません。笑

ただ、格安の爪切りよりは、このくらいの価格帯の爪切りの方が良いと思います。

忘れそうなら、リマインダーアプリを使って定期的に通知が来るようにしてもいいでしょう。

⑨良い楽器・良い機材を使う

「プロは安い楽器でも良い音を出している…上達してから良い楽器を使おう…」と考える人もいるかもしれません。

しかし、この意見には反対です。

上手い人は”良い楽器の音“の方向性を知っているので、安価な楽器でも良い音を出せるのです。

極端な話、「ピアノの練習をスマホアプリでやる」と考えてみましょう。

…たしかに鍵盤の並びを把握したり、和音のポジションを覚えたりはできると思います。

でも、「実際のピアノと同じ練習ができている!」とは感じないはずです。

逆に、普段から実際のピアノを弾いている人は 初めて触るスマホアプリのピアノでも最初からメロディをなぞるくらいの演奏はできるでしょう。

ここまで極端ではないにせよ、安い楽器と良い楽器の関係も同じです。

言うならば、「上達してから良い楽器を買う」のは

勘で料理を作った後に

「よし、じゃあ料理作ったし、レシピ見るか。」

みたいな感じです。順番がおかしいのです。

たしかに、良い楽器は簡単に買える値段ではないものも多いので、経済的な制約があるのは分かります。

実際に、僕もドラムを初めて何年かは太ももや週刊少年ジャンプ(雑誌)を叩いていましたし、最初に買ったギターはセットで1万円代でした。

(※太ももをドラムスティックで叩くと内出血するのでやめましょう)

しかし、…だからこそ、今では「”上達したいから”、今の自分の出来る範囲でいい楽器を使おうと考える方が良い」と思います。

まとめ

奇をてらわずに真面目にポイントを列挙したので、もう既にやっている内容があった方も多いかもしれません。

もし、まだやっていないものがあった方は、”良い楽器を使う“と、”DTM環境を整える“以外は、わりとすぐに試せるかなと思うので、良かったら試してみてください。

…最後にもう一回言います。

やはり、一番大切なのは、練習です。笑

もちろん、僕もまだまだなので一緒に頑張りましょう!(๑˃̵ᴗ˂̵)و