1曲の中で、12キー全てに転調する曲を作ってみました。

Q.転調とは ?

A.「転調」とは、音楽において曲中で調(キー)を変えることです。

※カラオケのキー変更のように、調 (キー) を丸ごと変える「移調」とは区別されます。

詳しくはこちらの動画にまとめました。↓

転調のメリット

使える音が増える。

大半の音楽は、「ド、ド#/レ♭、レ……シ」の12種類の音から作られています。

しかし、普段よく耳にする音楽は、この12音の中からさらに7音くらいを選んでグループ化して使っています。

…最も有名なグループ分けは、ハ長調である「ドレミファソラシ」でしょうか。

でも、せっかく12音あるなら、一度ハミられた他の5音も使いたいですよね。笑

ただ、12音を無差別に使うと、調性(キーのキャラ的なやつ)が不安定※になります。

…この状態では、間違っているように聴こえたり、ポップに聴こえなかったりします。

(使い方を工夫すれば普通に使えますけど)

では、どうすればいいのか。

その解決策のひとつが”転調“です。

転調をすれば、聴き心地はポップな範疇に留めつつ、使える音を増やせます。

音域的な制限がある中で多彩なメロディ展開をする場合、転調は効果的な手段です。

たとえば…

菊田知彦 – Beat on Dream on

こんな感じ。

小さいころによく聴いた曲ですが、巧みな転調をするのに気づいたのは音楽理論を学んでからです。

Anton Webern – Kinderstück (1924)

※ちなみに、「十二音技法」など、あえて調性の破壊を真面目にやるジャンル・手法もあります

盛り上がる。

転調は、聞き手にインパクトを与える効果もあります。

特にサビや、最後のサビで転調する手法はよく用いられます。

たとえば…

じん ft.メイリア from GARNiDELiA – daze

サビでB♭mキー(♭×5)から、Fmキー(♭×4)へ”#+1の転調“をし、サビが終わるとB♭mキー(♭×5)へ”♭+1の転調”で戻る。

椎名林檎 – NIPPON

最後のサビ(3:14あたり)で、Eメジャーキー(#×4)から半音上のFメジャーキー(♭×1)に転調する。(“♭+5の転調“)

転調のデメリット

さて。良いこと尽くめの転調にも思えますが…?

やりすぎるとくどい?

何事も、「やりすぎは良くない」と言われます。

転調の場合は、”これ以上やるとダメ”という明確な基準こそないものの…

「転調をやりすぎると、曲が散漫な印象になってしまう危険性がある」が通説だと思われます。

でも、僕は転調大好きなので…

「…ホントに?じゃあ、試しにやりすぎてみよう。」

ということで、作ったのがこの曲です。笑

普通は転調と言っても2、3個のキーを行き来するものがほとんどです。

しかし、この曲は1曲中で12個全部を回るコンセプトの元で作曲しました。

(解釈にもよりますけど)16回くらい転調してます。

少なくともこのくらいやれば、「転調のやりすぎ」だと言ってもらえそうです。笑

…はい。

しかし、もちろん適当に転調しまくる曲を作ったわけではありません。

転調以外の部分は奇をてらわず、曲が崩壊しないためのアイディアを色々盛り込んでいます。

以下では、それを順番に解説していきます。

リスナー「…いや、曲が崩壊してないテイで話を進めようとしているけど、わりと崩壊してr…」

曲構成

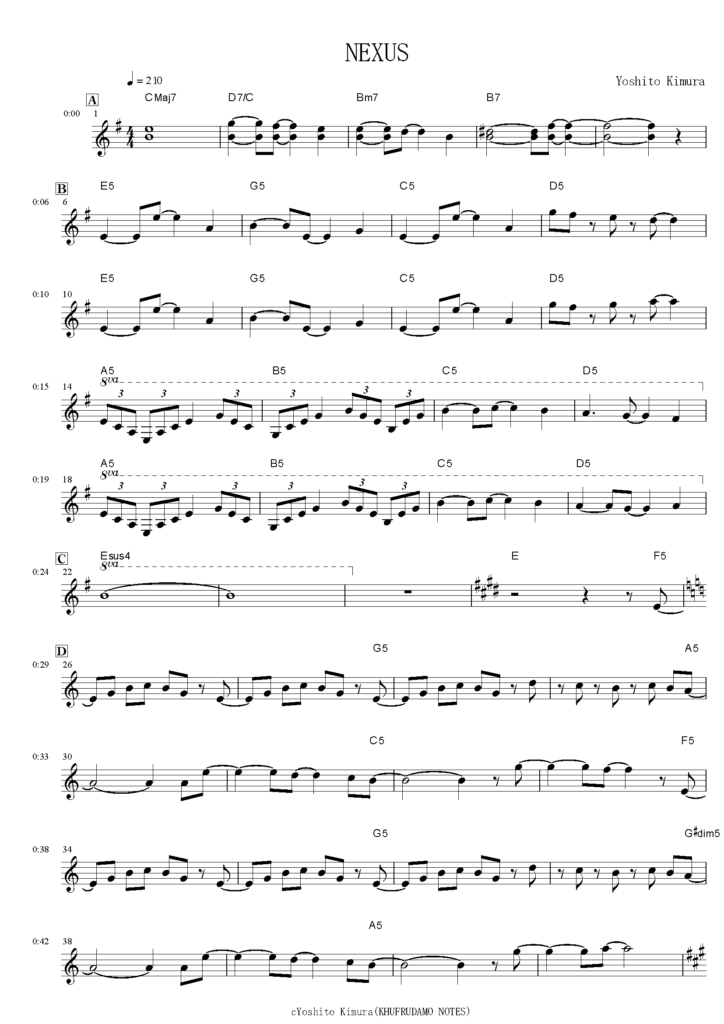

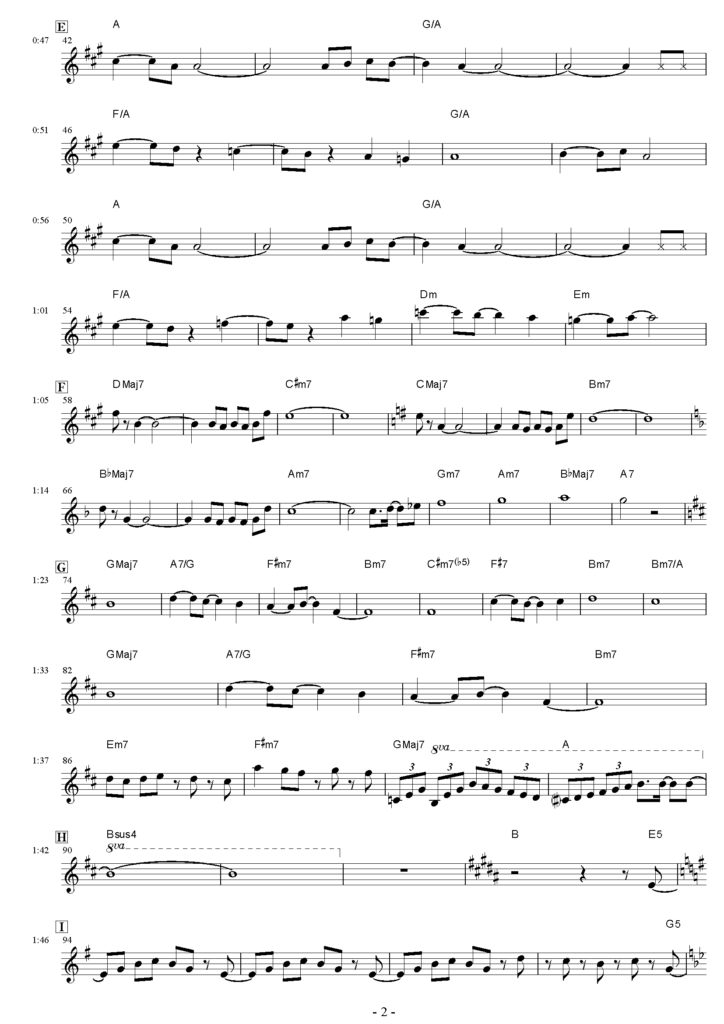

楽譜

主なメロディだけを抜き出した譜面です。

より詳細な全パート楽譜はこちら↓からダウンロード可能です。

NEXUS – Music scores(pdf)それぞれのセクションと転調について

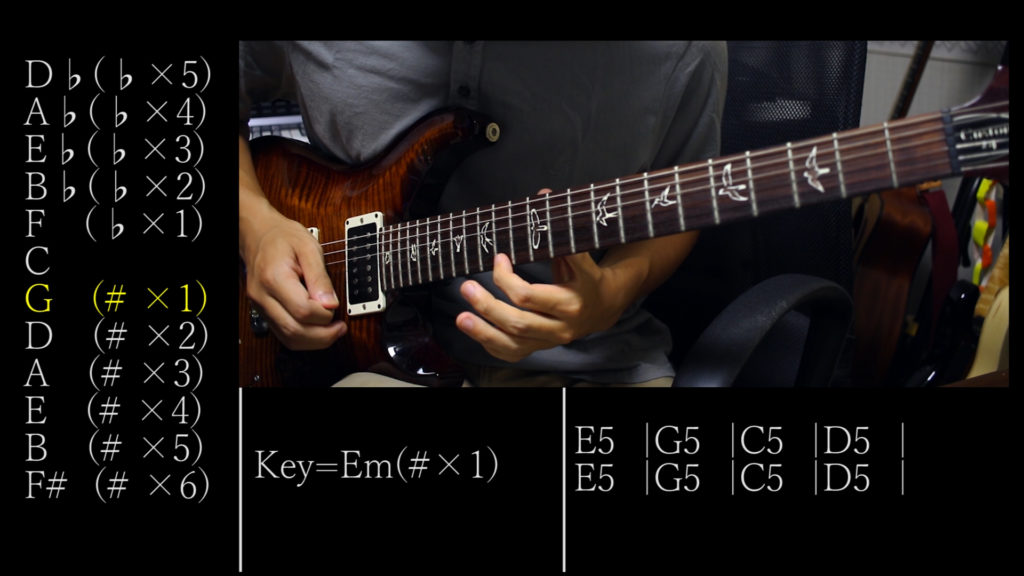

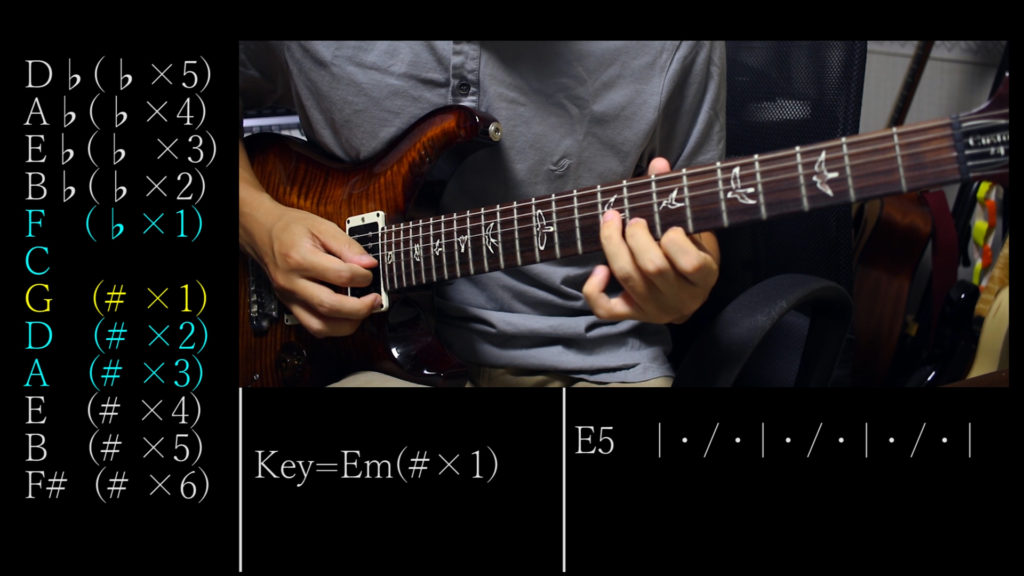

・イントロ Key=Em(#×1)

イントロは、サビのモチーフを一瞬入れてから始まります。

僕の中では、サビ始まり=キャッチー。です。

【転調メモ】

↓Emキー(#×1)から、下属調Amキー(#・♭×1)へ。“♭+1の転調“をする。

Key=Emだけど転調の直前、Esus4で解決を繋留してEメジャーコードに解決しにいく。

(いわゆる「ピカルディの三度」※っぽいサウンド)

そして、このEメジャーコードが、次のAmキーへのドミナントになります。

※「ピカルディの三度」の例。曲の一番最後。前山田健一さんの曲は色々な飽きさせない仕掛けがあってすごい。

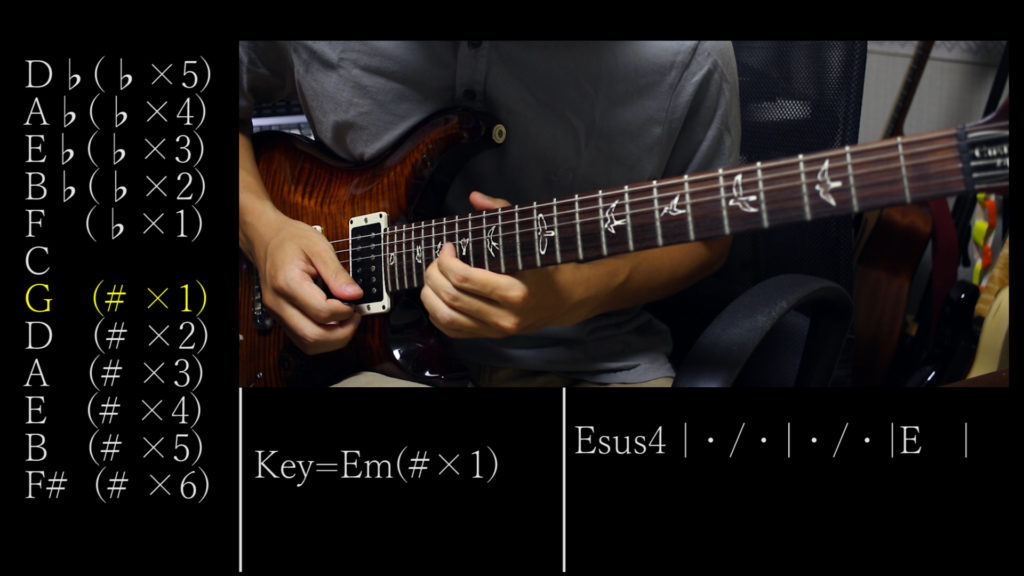

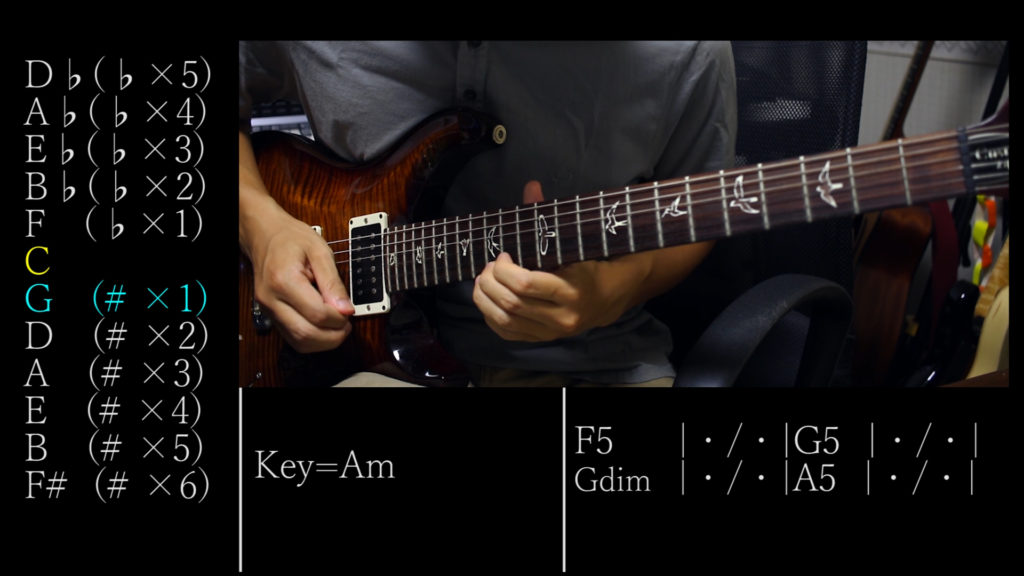

・リフ Key=Am(#♭×0)

シンコペーションを使ったリズムのリフです。

なぜ、シンコペーションを使うかって?

その方が、キャッチーだからです。

【転調メモ】

↓Amキー(#・♭×1)から、Aメジャーキー(#×3)へ。“#+3の転調“をする。

パワーコードに3度が含まれないことを利用して、コードはそのまま同主調へ転調。

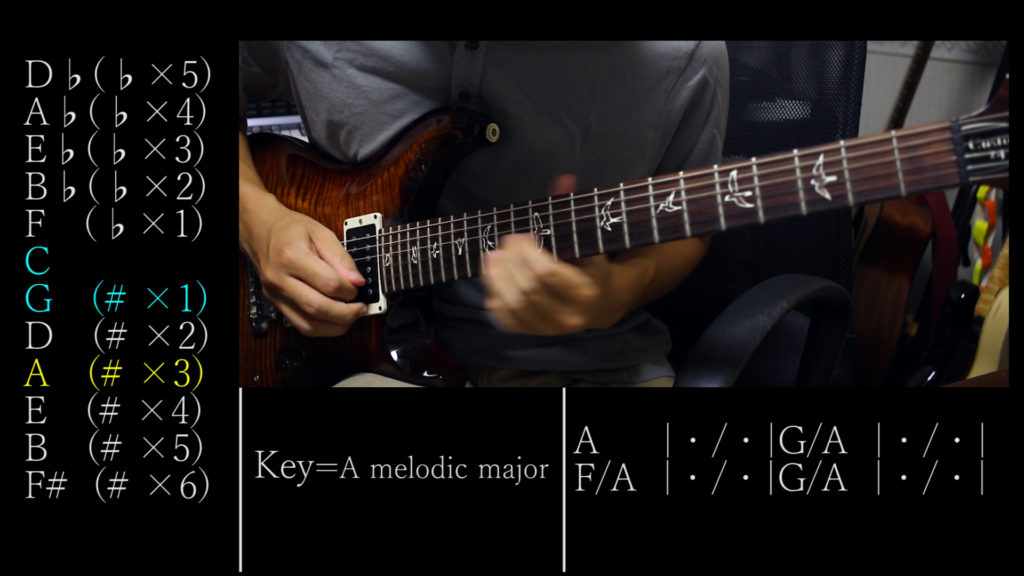

・Aメロ Key=A(#×3)

Aメロは、ずっと基本的にメロディックメジャーのつもりです。

しかし、この辺も細かく転調してると考えると、さらに転調回数が増える気がします。

とりあえず、ドラムの“4つ打ち”でキャッチーさを高めます。

【転調メモ】

↓Bメロに入る時は転調していないが、Bメロ内で2回転調。

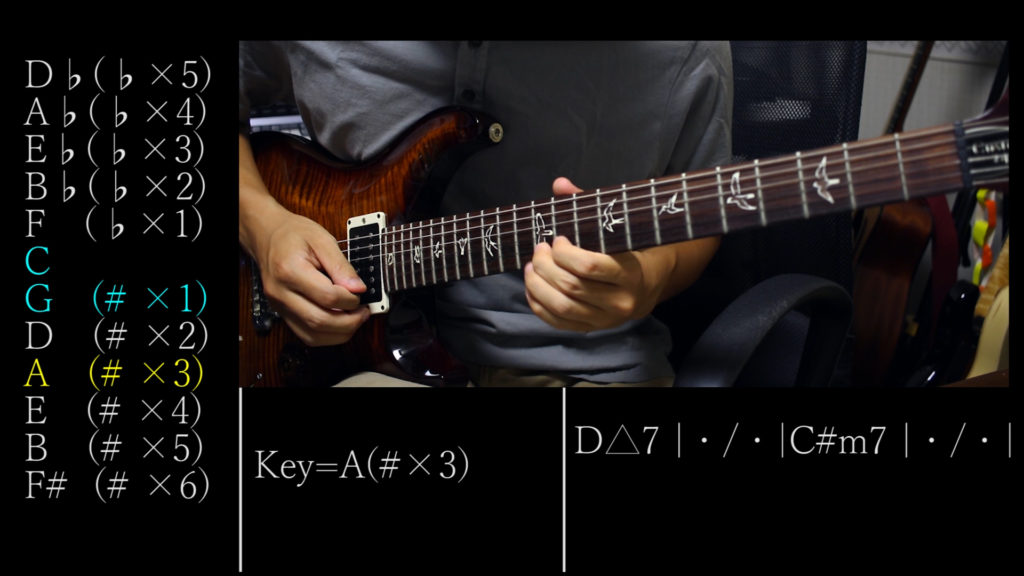

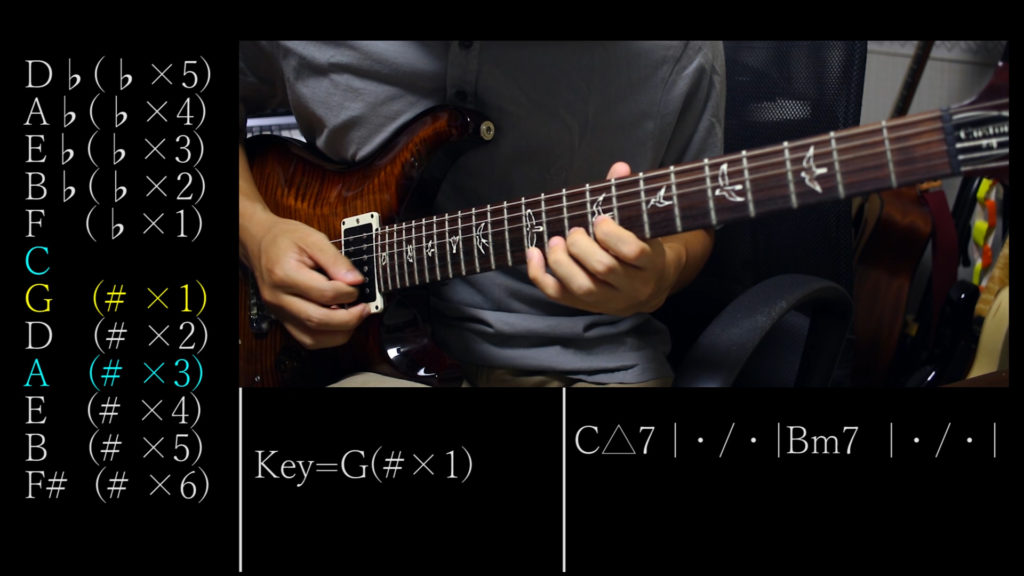

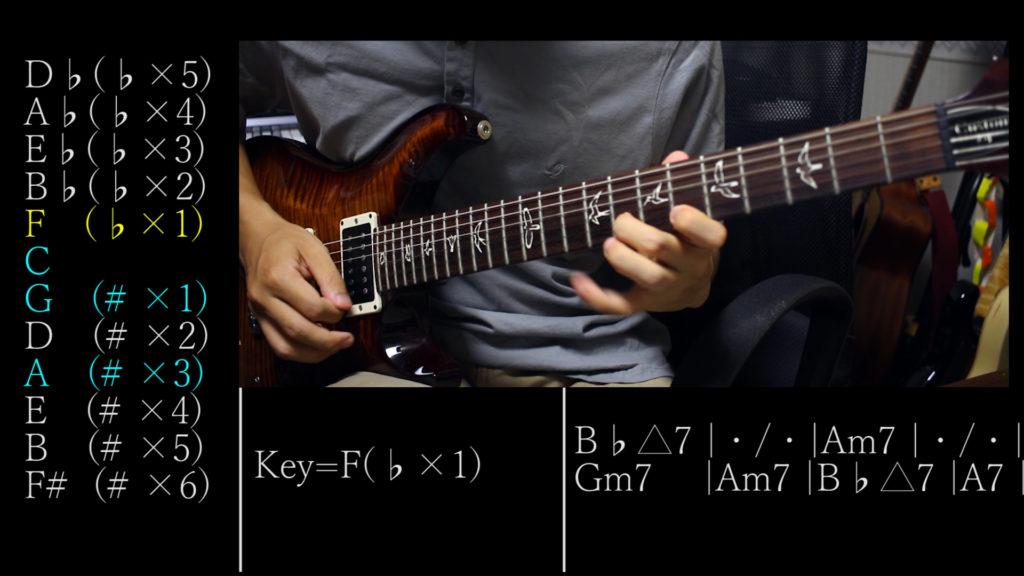

・B メロ Key=A(#×3) →Key=G(#×1) →Key=F(♭×1)

キーに対してⅣ△7→Ⅲm7で同じフレーズを繰り返しながら、全音下へ2回転調する。

結果的にベースが半音下降しているのもポイント。

なにより、ゲーム音楽っぽい。…つまり、キャッチー!

【転調メモ】

Fメジャーキー(♭×1)キーからDメジャーキー(#×2)へ。 ”#+3の転調“。

キーのⅢ7コード※を最後に置けば、大体どこへ転調しても許される気がする。笑

※ Key=F ではA7

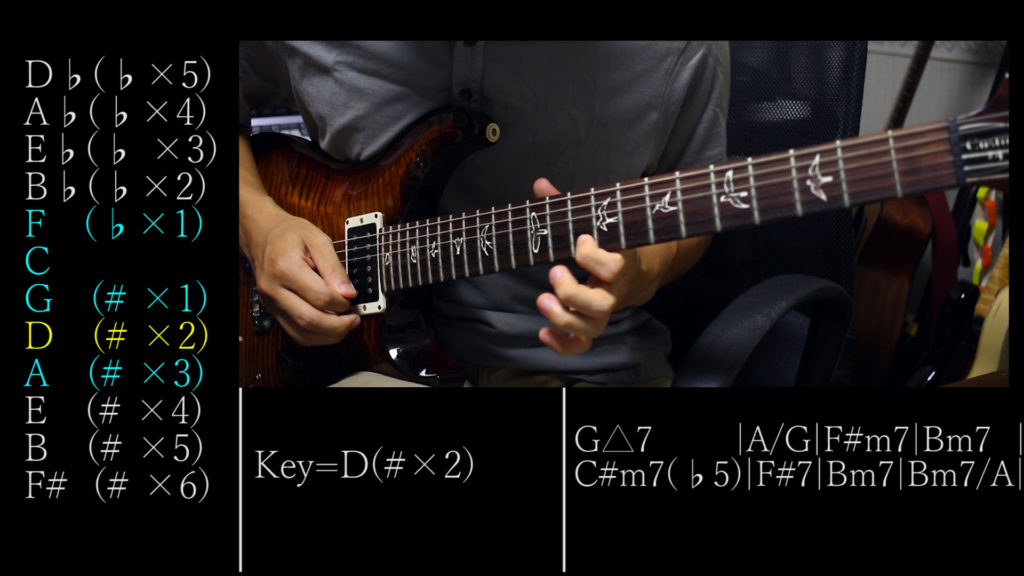

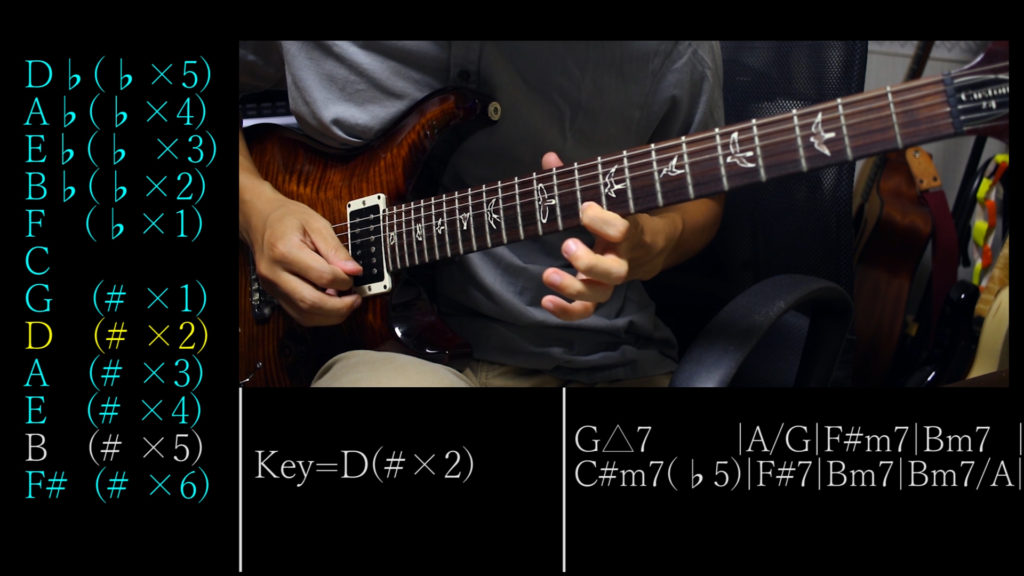

・サビ1 Key=D(#×2)

コード進行はいわゆる”王道進行“の変形。

王道な手法を使って、少しでもキャッチーさを盛っていく。

【転調メモ】

↓サビのDメジャーキー(#×2)から、Emキー(#×1)へ。 属調へ。”#+1の転調“。

最初の”sus4で繋留してから、ドミナントへ行く”のと同じやり方で転調。

曲に統一感を持たせる。

(ただし、やっているキーは違う。ここは最後の(Bメジャーコード)が次の(Em)へのドミナントになるようにしている。)

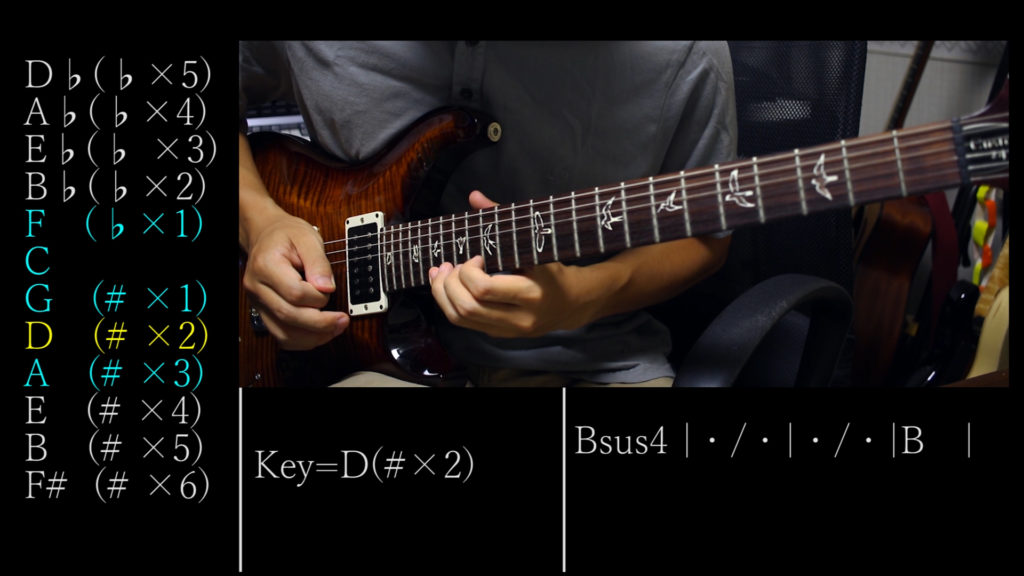

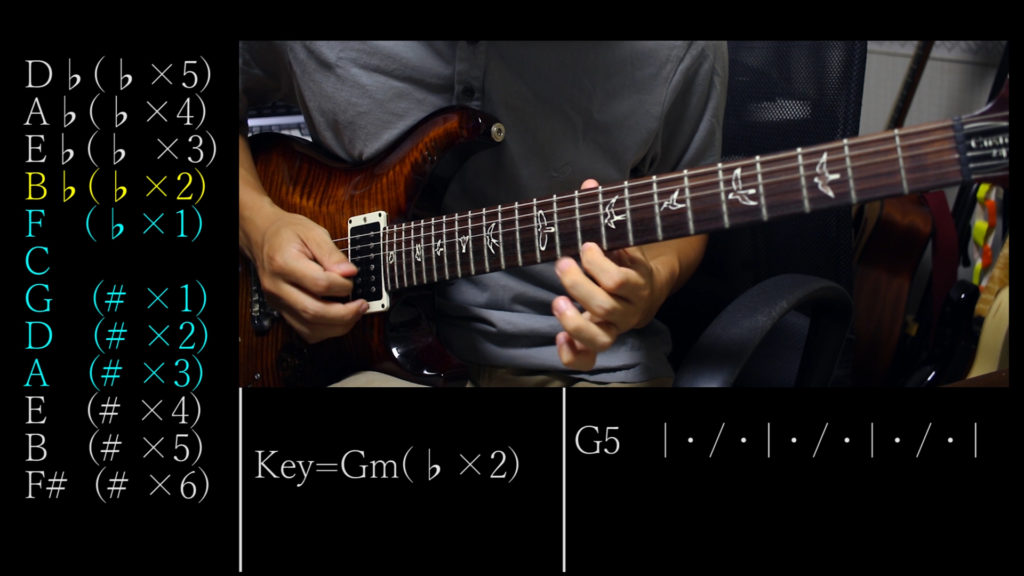

・リフ Key=Em(#×1) → Gm(♭×2) →Key=B♭m(♭×5)

Emキー(#×1)に戻り、最初リフと同じことをやる…かと思いきや、さらにリフの中で”♭+3の転調”を連続でする。

そう。みんな大好きゼクエンツ(反復進行)。

ヴィヴァルディパイセンも使っており、盛り上がること間違いなし。

間違いなく、キャッチー。

【転調メモ】

ここでは、次のセクションに行く際に転調していない。

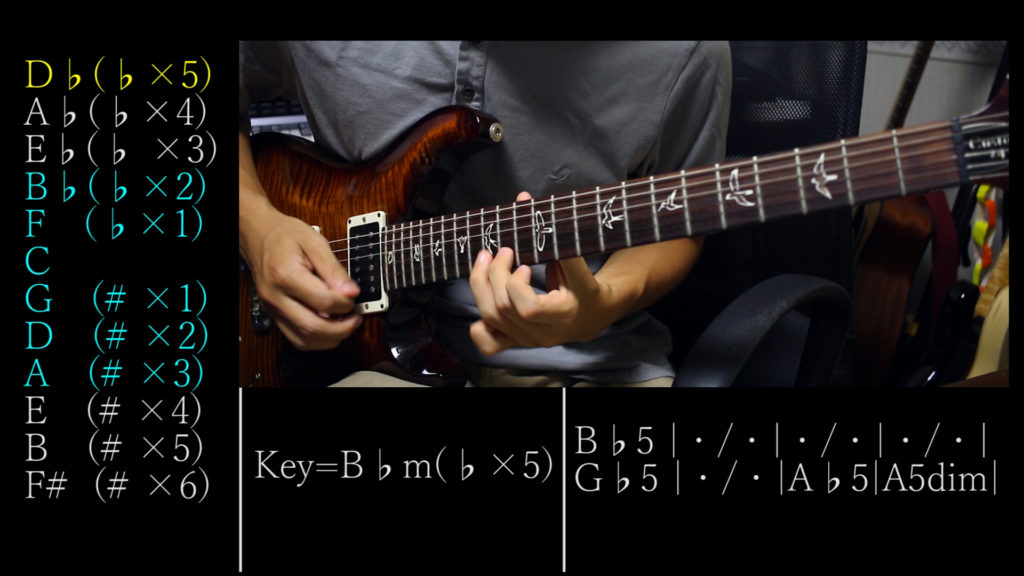

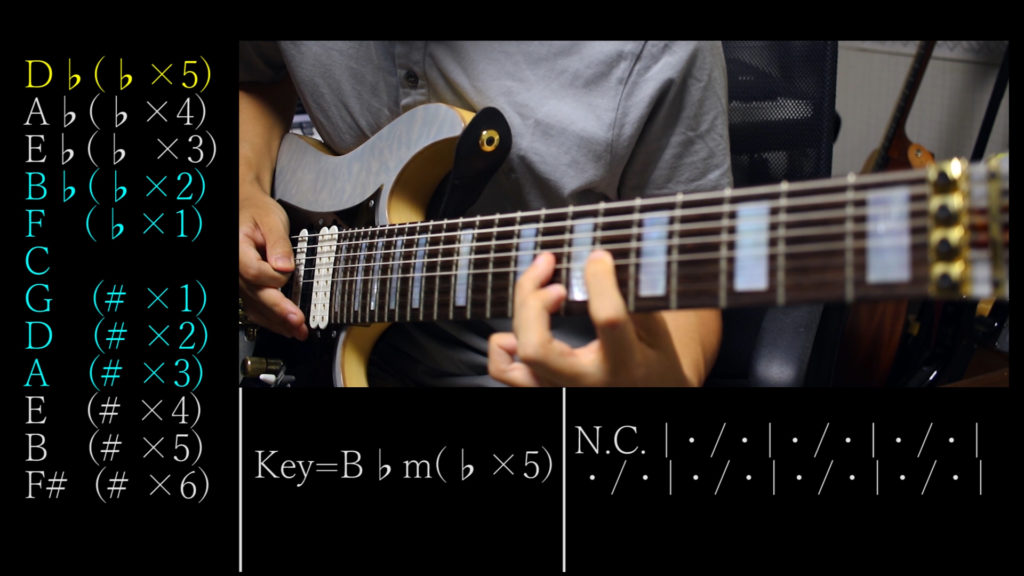

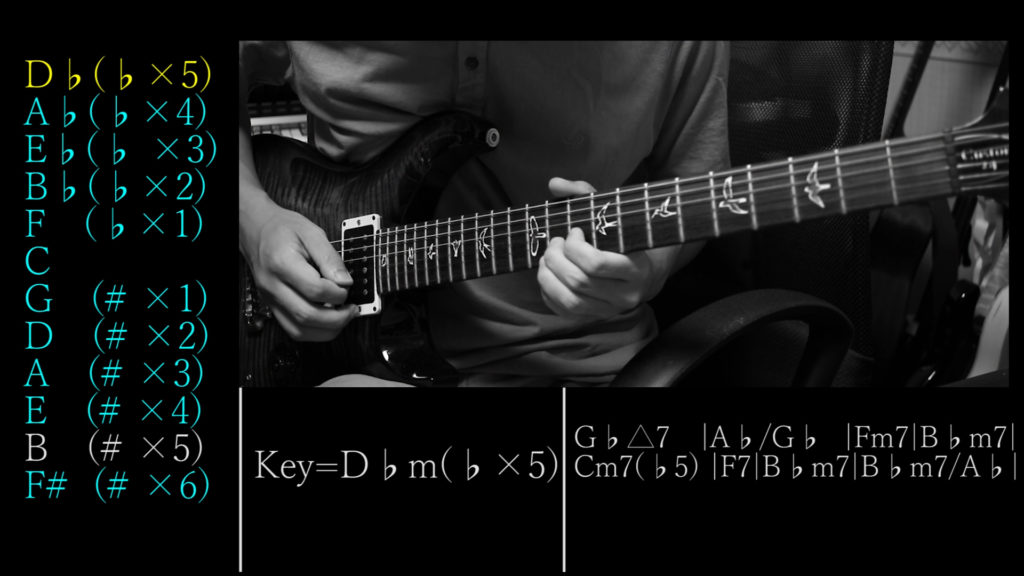

・リフ2,3 Key=B♭m(♭×5)

ブルーノートを絡めたリフから、1/4フィールの重たいノリのリフをするセクション。

一番ヘドバンができそうな場所。

このセクションもキャッチー… いや、作家性が出てしまっている。

【転調メモ】

B♭m(♭×5)から、Cmキー(♭×2)へ。…つまり、全音上のキーへ。”♭+2の転調“。

直前のリフの最後はトニックに解決しており、トニックに解決した後はどこへでも無理なく転調できる。

いわゆるフレーズ・モジュレーションという転調手法。

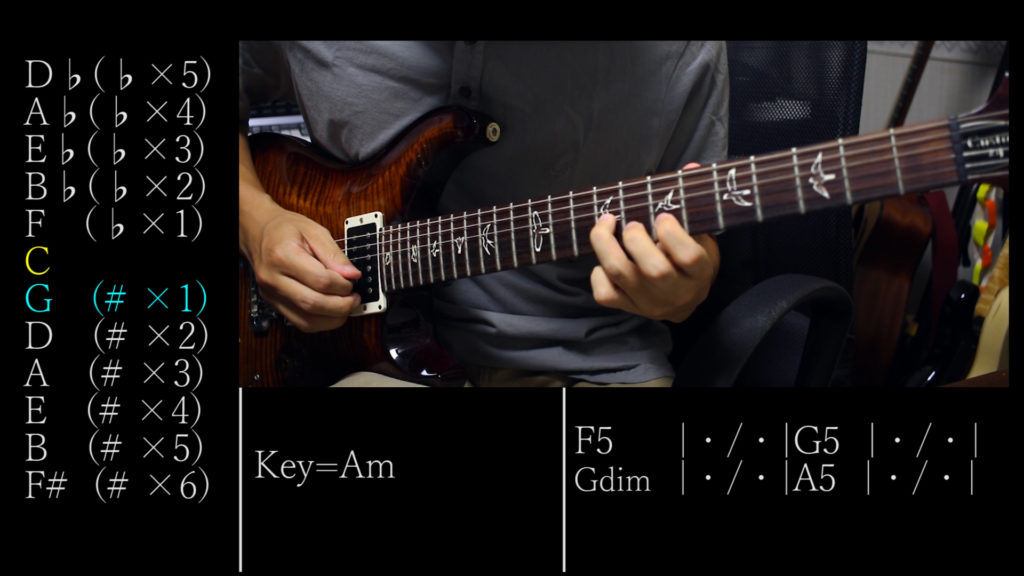

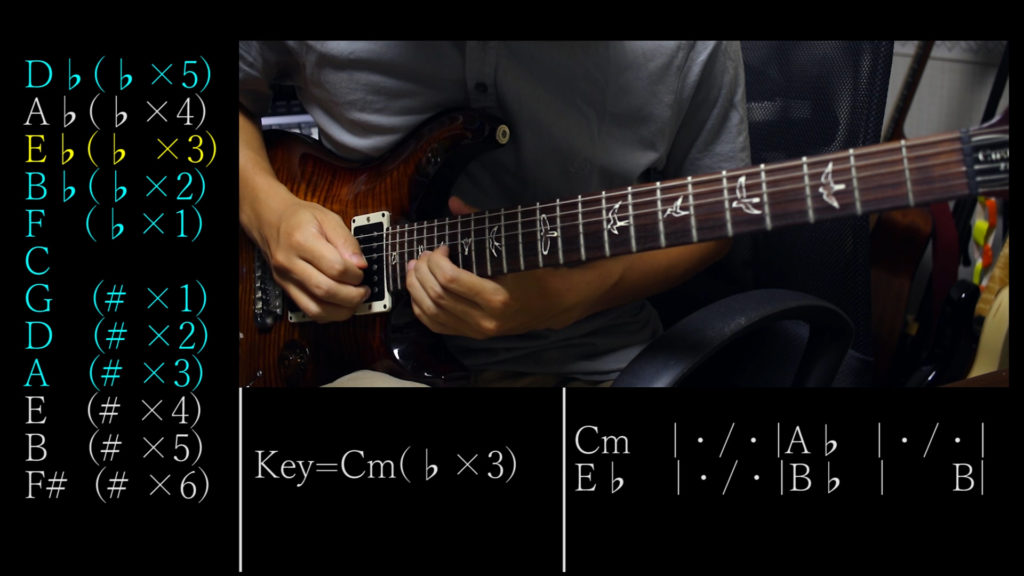

・Cメロ Key=Cm (♭×3)

洋楽で人気のコード進行(Ⅵm→Ⅳ→Ⅰ→Ⅴ)を採用。

だから、キャッチー。

分かりにくいかもしれませんが、Cメロは、Aメロのメロディを短調にしたものです。

【転調メモ】

Cmキー (♭×3)からA♭メジャーキー(♭×4)へ。”♭+1の転調“。

この曲、下属調にばかり転調するので、この辺りになってくるともはや転調と感じないかもしれない。

Bメロは、既に前に出てきているモチーフなので違和感が少ない。(はず)

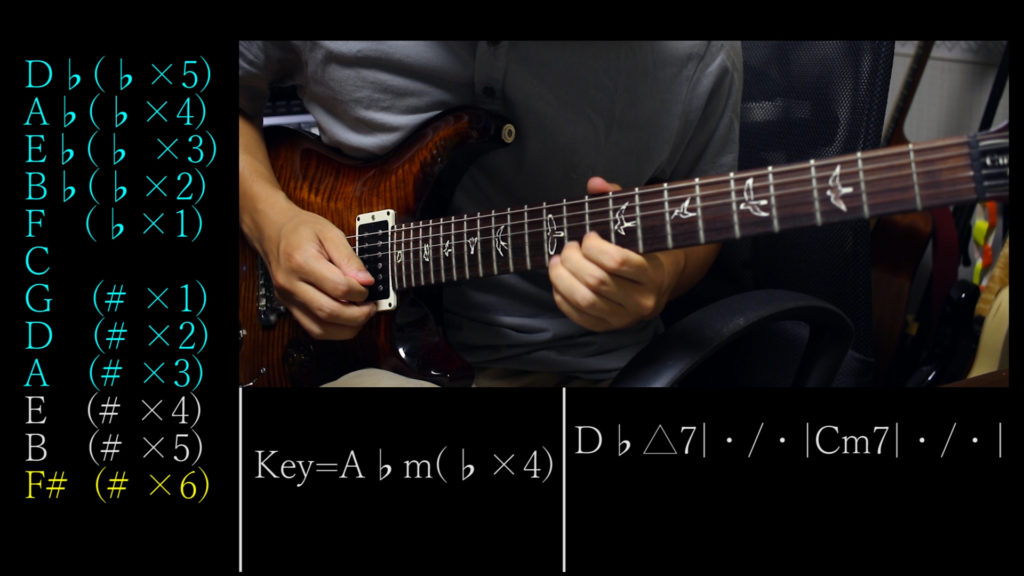

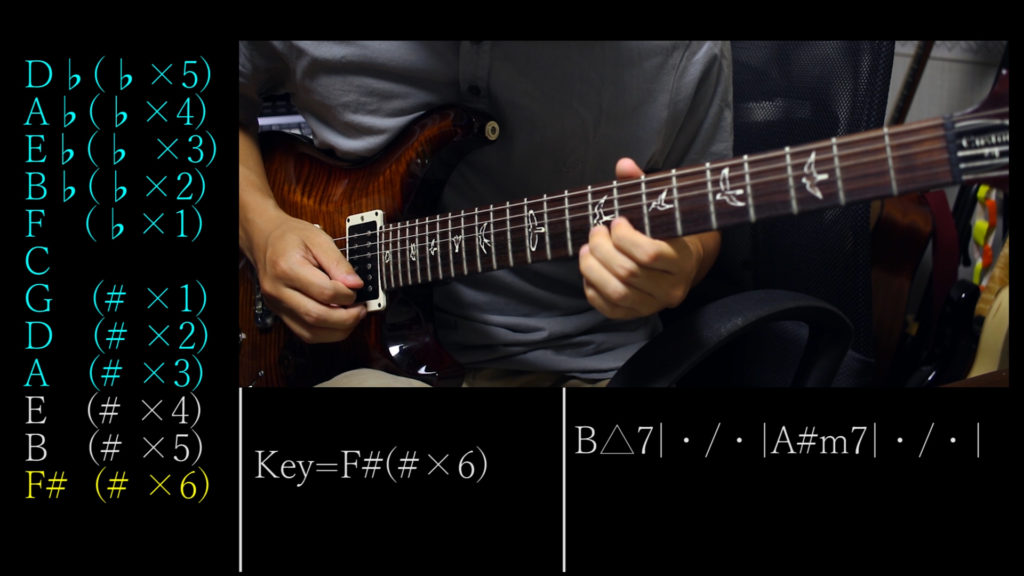

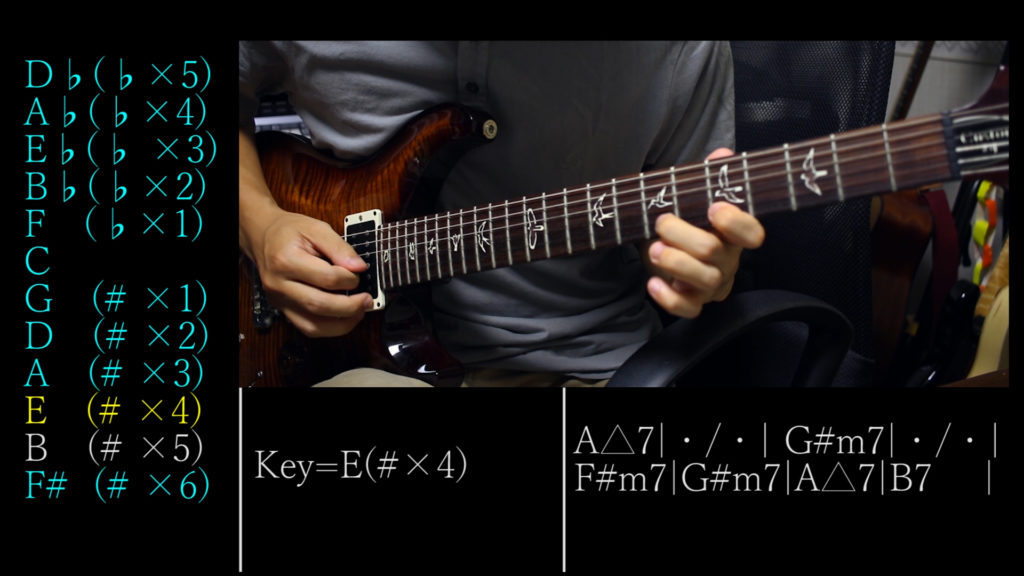

・B メロ2 Key=A♭(♭×4)→Key=F#(#×6)→Key=E(#×4)

この曲の一番のキモがこの辺り。

1回目のBメロ→サビとメロディや手法はそのまま。

しかし、今度は1回目と比べて全て「半音下のキー」で展開しています。

この発想を使って、同じフレーズを使いつつもまだ未踏だったキーを行脚する。

キーは違っても、同じフレーズを使っているのできっとキャッチー。

【転調メモ】

Eメジャーキー(#×4)から、D♭メジャーキー (♭×5)の落ちサビへ。”♯+3の転調“。

サビへの転調方法は1回目と同じ。ドミナントを置いて転調するやつ。

・サビ2 Key=D♭ (♭×5)

落ちサビに当たる場所。

よくある一旦音を抜いて、ラスサビの盛り上がりに備えるパターン。

つまり、キャッチー。

【転調メモ】

D♭メジャーキー (♭×5)からDメジャーキー(#×2)のラスサビへ。”♭+5の転調“。

手法は、よくあるシーケンシャル・モジュレーション。

いわゆる「最後のサビで半音上のキーへ転調!」です。

・ラスサビ Key=D(#×2)

「半音上のキーへ転調!」…してきたものの、実は1回目のサビと同じキー。

「半音上がった結果が、結局元のキー」は、中々粋では?と思ったり。

つまり、キャッチー。

【転調メモ】

Dメジャーキー(#×2)から、Emキー(#×1)へ。”♭×1の転調“。

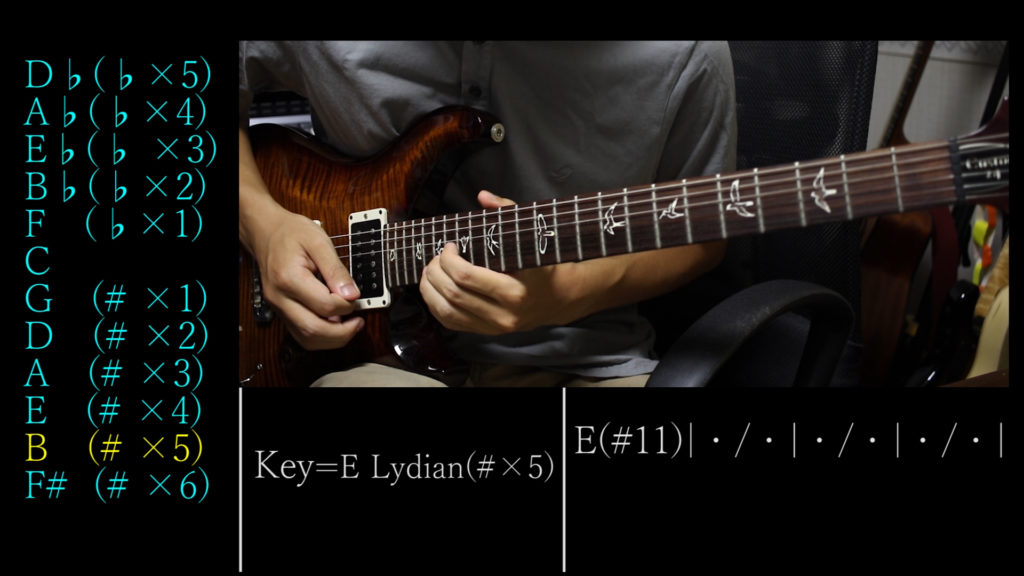

・アウトロ Key=Em(#×1)→Key=E Lydian(#×5)

一番最初のイントロのフレーズに戻る。この時点で回ったキーは11個。

残る”#×5のキー“へは、モーダル・インターチェンジ的な発想で行きます。

手法としては、パラレルキー・モジュレーションかな。

最後の最後で、Emキー(#×1)からEリディアン(#×5)へ行き、フィニッシュ。

種類としては”#+4の転調”です。

最後にリディアンに行くのは映画音楽などでよく使われている気がする…からキャッチー。

曲構成のまとめ

| 回数 | 転調の間隔 | 使用キー | セクション |

| E Minor(♯×1) | イントロ | ||

| 1 | ♭+1の転調 | ↓ | |

| A Minor(♯・♭×0) | リフ | ||

| 2 | ♯+3の転調 | ↓ | |

| A Major(♯×3) | Aメロ~B メロ1 | ||

| 3 | ♭+2の転調 | ↓ | |

| G Major(♯×1) | B メロ1 | ||

| 4 | ♭+2の転調 | ↓ | |

| F Major(♭×1) | B メロ1 | ||

| 5 | ♯+3の転調 | ↓ | |

| D Major(♯×2) | サビ1 | ||

| 6 | ♭+1の転調 | ↓ | |

| E Minor(♯×1) | リフ | ||

| 7 | ♭+3の転調 | ↓ | |

| G Minor(♭×2) | リフ | ||

| 8 | ♭+3の転調 | ↓ | |

| B♭ Minor(♭×5) | リフ | ||

| 9 | ♯+2の転調 | ↓ | |

| C Minor(♭×3) | Cメロ | ||

| 10 | ♭+1の転調 | ↓ | |

| A♭ Major(♭×4) | B メロ2 | ||

| 11 | ♭+2の転調 | ↓ | |

| F#/G♭ Major(♯・♭×6) | B メロ2 | ||

| 12 | ♭+2の転調 | ↓ | |

| E Major(♯×4) | B メロ2 | ||

| 13 | ♯+3の転調 | ↓ | |

| D♭ Major(♭×5) | 落ちサビ | ||

| 14 | ♭+5の転調 | ↓ | |

| D Major(♯×2) | ラスサビ | ||

| 15 | ♭+1の転調 | ↓ | |

| E Minor(♯×1) | アウトロ | ||

| 16 | ♯+4の転調 | ↓ | |

| E Lydian(♯×5) | アウトロ |

おわりに

12個のキーを回る曲。いかかだったでしょうか!

セオリー的に良くないことも、やってみないと分かりませんからね!

僕は楽しかったです!笑

追記1

転調についてまとめた記事を書いたので、よければこちらもどうぞ!

追記2

最近は、メジャーな曲でも転調をたくさんする曲が増えてきた印象です。

時代が僕に追い付いてきたのでは?笑

聴けるところ

そして、Spotify(スポティファイ)など各種定額配信サービスでも聴くことができます!

聴けるところの一覧はこちら!→https://linkco.re/768bB5a4

「定額配信サービスとか使ってないし、お金は払えない…」というあなた。

YouTubeチャンネルではMV付きで全曲聴けます。

https://www.youtube.com/c/KHUFRUDAMONOTES

(ただ、アルバムをリリースするにあたって最新曲のSHINKIRO以外のアルバム収録曲は全てミックスしなおしてあります。)

随時色々な動画を更新しているので、気に入ったらチャンネル登録をして応援してもらえると嬉しいです。

さらに、bandcampではここでしか聴けない音源(オフヴォーカルなど)も配信しています。